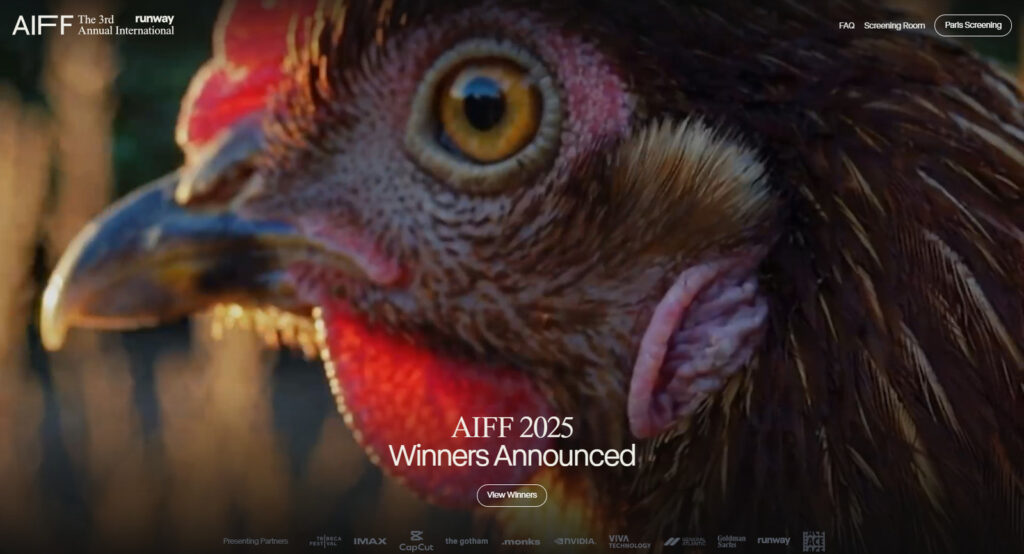

AI研究企業Runwayが主催する「Runway AI Film Festival(AIFF)」。

このイベント、単なる技術の祭典ではありません。世界中のクリエイターがAIを手に、どんな新しい物語を紡ぎ始めたのか。その熱量と才能が爆発する、まさに「新しい時代の幕開け」を告げるお祭り。

今回は、このRunway AI Film Festivalを深く、深く掘り下げていきます。受賞作品の驚くべきクオリティから、その背後にあるRunway社の巧みな戦略まで。この記事を読み終える頃には、AIが脅威ではなく、クリエイティブを加速させる最高の「副操縦士」に見えてくるはずです。

この記事で分かること📖

🏆 AI映画の最前線:Runway AIFFの3年間の進化と受賞作品の驚くべきレベル

🏢 企業戦略の裏側:なぜRunwayはクリエイターに選ばれるのか、その魅力とビジネスモデルを深掘り

🎨 表現の未来:AIが映像制作にもたらす「効率化」と「表現の拡張」という二つの価値

🤝 賢い付き合い方:AIを「脅威」でなく「パートナー」として共存するためのクリエイター視点の考察

【AI映像作品をご覧になる前の、大切なお願い】

これからご紹介する作品たちは、AIという新しいキャンバスに描かれた、驚くべき創造性の結晶です。その一方で、AIならではの特性として、私たちが慣れ親しんだ現実の物理法則とは異なる動きや、イメージが絶えず変容し続けるような、非現実的な描写が多く含まれています。

こうした表現は非常に刺激的であると同時に、ご覧になる方の感受性や心身の状態によっては、意図せず心を揺さぶったり、ご不安に感じさせたりする可能性も否定できません。

特に、現在うつ病や適応障害などと共に過ごされている方、心身のバランスが繊細な時期にある方、また光や映像の高速な変化に敏感な方は、どうかご自身の感覚を大切に、視聴をご判断いただけますようお願いいたします。

素晴らしいインスピレーションの源であると同時に、私たち自身の心を守ることも大切です。

もし少しでも違和感を覚えた際には、ためらわずに視聴を中断してください。

「AIFF」って、実はたくさんある? ブランドを巡る静かなる戦い

まず、ちょっとした豆知識から。私たちがこれから話す「AIFF」は、AI企業Runwayが主催する映画祭のこと。でも、「AIFF」という略称で検索すると、実は色々なイベントが出てきて、少し混乱するかもしれません。

- アシュランド・インディペンデント映画祭 (Ashland Independent Film Festival – AIFF)

- オレゴン州で25年近い歴史を持つ、伝統的なインディペンデント映画祭。もちろん、AIとは直接関係ありません。

- アトランティック国際映画祭 (Atlantic International Film Festival – AIFF)

- カナダで45年の歴史を誇る、こちらも由緒正しい国際映画祭。略称が同じなのは全くの偶然。

- AI国際映画祭 (AI International Film Festival)

- こちらは直接的な競合。2021年からハリウッドで毎月イベントを開催している、もう一つのAI映画祭です。

なぜこんなに名称が似ているのか。それは、AI映画という新しいジャンルが今まさに生まれようとしていて、その中で「誰が主導権を握るのか」という熾烈な競争、言わば「ランドラッシュ」が起きている証拠なんです。

デザインの世界でも、ブランドアイデンティティの確立がいかに重要かは言うまでもありません。Runway社は、そのことをよく理解しています。ニューヨークの文化の殿堂リンカーン・センターでイベントを開催したり、著名な監督や業界人を審査員に招いたりと、あらゆる手を使って「AIFFといえばRunway」というブランドイメージを確立しようとしています。

これは単なるイベント運営ではなく、新しい時代のカルチャーそのものを自分たちの手で形作ろうとする、壮大なブランディング戦略。クリエイターとして、この巧みさには思わず唸ってしまいます。

注目ポイント📌

🎬 「AIFF」という略称は複数存在するが、本記事で扱うのはAI企業Runway主催のイベント。

🏛️ Runwayは、一流の会場や著名な審査員を起用し、意図的にブランド価値を高めている。

⚔️ 名称の重複は、AI映画という新領域における主導権争いの表れ。

そもそもRunwayって何者? 映画祭を支えるクリエイティブな魂

では、この一大ムーブメントを仕掛けるRunwayとは、一体どんな会社なのでしょうか。その正体を知ると、この映画祭がなぜこれほどまでにクリエイターの心を掴むのか、その理由が見えてきます。

起業の原点は「アートとテクノロジーの交差点」

Runwayは2018年、3人の若き才能によってニューヨークで設立されました。CEOのクリストバル・バレンズエラ、CDOのアレハンドロ・マタマラ、CTOのアナスタシス・ジャーマニディス。彼らが出会ったのは、なんとニューヨーク大学(NYU)ティッシュ芸術学部のITP (Interactive Telecommunications Program) という場所でした。

このITPが面白いんです。「エンジニアのためのアートスクールであり、アーティストのためのエンジニアリングスクール」と評される、まさにテクノロジーとアートが交差する最先端の研究室。この出自こそが、RunwayのDNAそのもの。彼らは単なるテック企業ではなく、クリエイターの視点とエンジニアの視点を併せ持つ、ハイブリッドな集団なんです。

彼らのミッションは「人工知能で創造性を前進させる」こと。そして、CEOが繰り返し語るビジョンが「映画制作の民主化」です。

これまで、映画作りには莫大な費用と専門機材、そして多くのスタッフが必要でした。

でも、AIというツールがあれば、個人のクリエイターが、たった一人で、自分の頭の中にある物語を映像にできるかもしれない。そんな未来を目指しているんです。これって、私たちクリエイターにとって、夢のような話じゃないですか?

なぜRunwayはクリエイターに選ばれるのか?

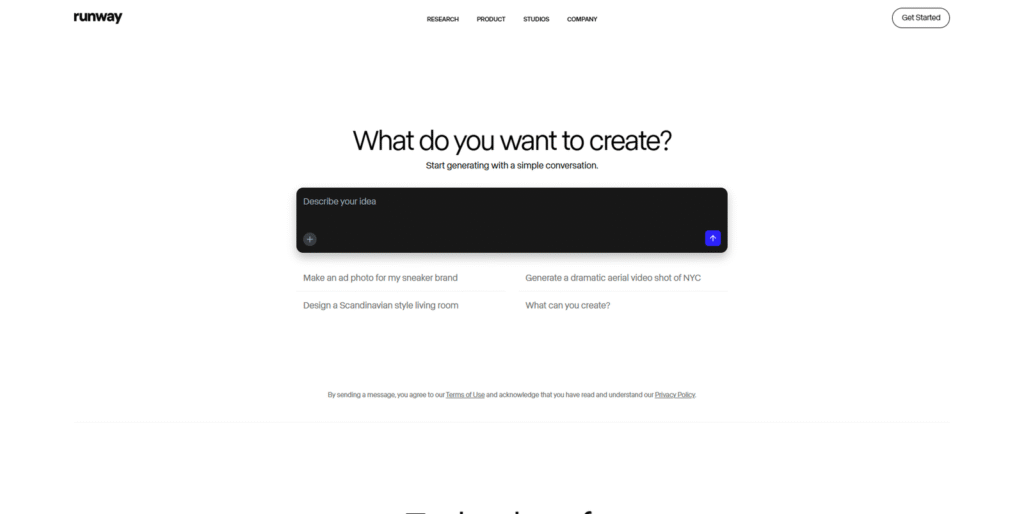

数あるAIツールの中で、なぜRunwayがこれほど注目されているのでしょう。私なりに、デザイナー視点と客観的な視点からその価値を考察してみました。

アプローチ1:デザイナー視点での魅力

- 直感的で美しいUI/UX:

まず、ツールとしての完成度が非常に高い。デザイナーとして触っていて心地よいと感じる数少ないAIツールの一つです。複雑なパラメータを隠し、クリエイターが「何をしたいか」に集中できるインターフェース設計は、まさにITP出身の彼らならでは。創造のプロセスを邪魔しない、ミニマルで洗練されたデザイン思想を感じます。 - 「遊び」を許容する懐の深さ:

Runwayのツールは、完璧な映像を作るだけでなく、偶然生まれる「ノイズ」や「破綻」すらもアートに変えてしまう面白さがあります。プロンプト一つで予想外の結果が返ってくる。この「セレンディピティ(偶然の発見)」こそが、新しいインスピレーションの源泉になります。コントロールしきれない部分も含めて創作のプロセスを楽しめる、懐の深いツールだと感じます。

アプローチ2:客観的に見た戦略的優位性

- 基礎研究からコミュニティまでの一貫性: Runwayの最大の強みは、エコシステムの構築力です。

- 基礎研究: 画像生成AI「Stable Diffusion」の元となる論文の共同執筆者であり、技術の根源を握っている。

- ツール開発: Gen-1, 2, 3と続く、商用レベルのビデオ生成モデルを次々にリリース。

- コミュニティ形成: 本記事で扱うAIFFを開催し、世界中のクリエイターを巻き込む。

- コンテンツ制作: 自社で制作部門(Runway Studios)やファンド(The Hundred Film Fund)まで持ち、クリエイターを支援し、自らもコンテンツを生み出す。

この「川上から川下まで」を全て押さえている企業は他にありません。この自己強化型のループが、他社に対する圧倒的な競争優位性を生んでいます。

- プロの現場での採用実績:

アカデミー賞受賞作『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』のVFX制作で実際に使われたという実績は、何よりの信頼の証です。「実験的なオモチャ」ではなく、「プロの仕事で使えるツール」であることを証明しており、これが多くのクリエイターを惹きつける大きな要因となっています。

注目ポイント📌

🎓 創業メンバーはアートとテクノロジーが融合するNYUのITP出身。

🤝 UI/UXが洗練されており、クリエイターの創造性を邪魔しない設計思想が魅力。

♻️ 基礎研究からツール開発、コミュニティ運営、コンテンツ制作まで一気通貫するエコシステムが最大の強み。

受賞作品から見る、AI映像表現の最前線

映画祭の真価は、そこで何が上映され、何が評価されたのかに表れます。過去3年間の受賞作品を見ていくと、AI映像表現がどれだけ豊かになったか、そしてクリエイターたちが何を考え、何を描こうとしているのかが見えてきて、本当にワクワクします。

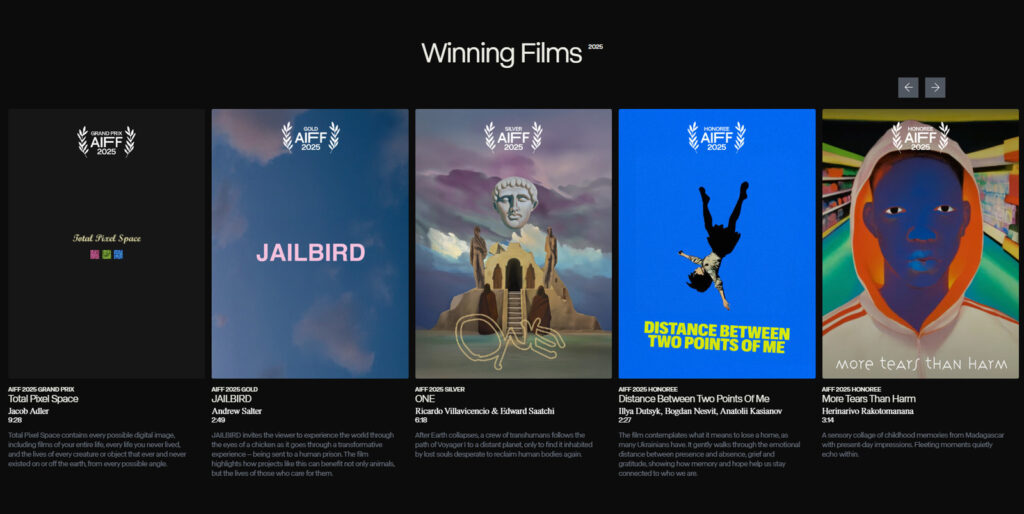

AIFF 2025:物語とコンセプトの深化

第3回大会は、技術的な目新しさを超え、物語の深さやコンセプトの野心で競い合うレベルに到達しました。IT系ニュースサイトのArs Technicaも、グランプリと金賞の作品について「明らかに他を圧倒していた」と評しており、その完成度の高さが伺えます。

| 賞 | 作品名 | 監督 |

|---|---|---|

| Grand Prix | Total Pixel Space | Jacob Adler |

| Gold | JAILBIRD | Andrew Salter |

| Honoree | More Tears Than Harm | Herinarivo Rakotomanana |

| Merit | Fragments Of Nowhere | Vallee Duhamel |

グランプリ:Total Pixel Space

2025年のグランプリに輝いたのは、ジェイコブ・アドラー監督の『Total Pixel Space』。これは単なる映像作品ではなく、「デジタルイメージとは何か」という根源的な問いを投げかける、哲学的な映像論文です。

ナレーションは、「存在しうる画像の総数とは?」「秩序と混沌の間に何がある?」という問いから始まります。そして、全てのデジタル画像はピクセルの色の組み合わせ、つまり「数字の配列」で定義できると説明します。

これは、私たちが撮る全ての写真、作る全てのデザイン、そしてこれから生まれる全ての映像が、実は初めから数学的な座標空間(トータル・ピクセル・スペース)の中に「点」として存在している、という驚くべき結論を導き出します。私たちが「創造」と呼んでいる行為は、実はその無限に近い空間の中から、特定の座標を「発見」しているに過ぎないのかもしれない、と。

【デザイナー視点の考察】

この作品が突きつける問いは、私たちクリエイターの根幹を揺さぶります。

- 創造性の再定義: 私たちの仕事は「無から有を生む」創造ではなく、「膨大な可能性からの発見と編集」なのではないか。この視点は、AIがプロンプトから画像を生成するプロセスと見事に重なります。AIは、まさにこの「トータル・ピクセル・スペース」を探索する、強力なナビゲーターと言えるでしょう。

- 偶然性と決定論: 作品は、宇宙の原子の数よりも遥かに多い「可能性の海」のほとんどが、私たちには意味のない「ノイズ」に見えると語ります。しかし、そのノイズの中に未知のパターンが隠れている可能性も示唆する。これは、AIが生み出す予想外のアウトプット(いわゆるグリッチや破綻)を、失敗ではなく新しい表現の種として捉える視点を与えてくれます。

- AIアートへの肯定的視点: この作品は、AIが生成する画像も、人間が撮影した写真も、同じ数学的な空間に存在する「等価な点」であると示唆します。これは、AIアートの正当性を哲学的に裏付ける、非常に力強いメッセージです。

ゴールド:JAILBIRD

金賞を受賞したのは、アンドリュー・ソルター監督の『JAILBIRD』。刑務所で受刑者のコンパニオンアニマルとして鶏を採用するプログラムを、ドキュメンタリー風に描いた作品です。残念ながら、現在この動画は非公開かリンク切れとなっているようですが、その内容は高く評価されています。AIが生成する少し歪んだ、しかしどこか物悲しい映像が、刑務所という閉鎖された空間での孤独や、人間と動物の奇妙な関係性を効果的に描き出していたと想像されます。

入賞作品:More Tears Than Harm

ヘリナリヴォ・ラコトマナナ監督によるこの作品は、監督自身のマダガスカルで育った幼少期の記憶を、ロトスコープ(実写映像をなぞってアニメーション化する手法)風の「感覚的なコラージュ」で表現しています。AIによって生成されたであろう、流れるようで少し不安定な線が、遠い記憶の曖昧さや懐かしさを見事に描き出しており、非常に詩的で美しい作品です。

【デザイナー視点の考察】

この作品の価値は、その普遍性にあります。セリフが一切なく、映像と音楽だけで構成されているため、言語の壁を越えて世界中のクリエイターにインスピレーションを与えます。特に、実写をベースにしながらも、AIで感情的なフィルターをかけるという手法は、私たちデザイナーやイラストレーターが写真素材を加工する際の新しいアプローチとして、大いに参考になるのではないでしょうか。

入賞作品:Fragments Of Nowhere

ヴァレー・デュアメル監督の『Fragments Of Nowhere』は、AI生成映像特有の奇妙で悪夢的なイメージを繋ぎ合わせた作品です。家の内部が生き物のようにうごめき、人間がありえない形に体を動かす。ナレーションでは「空間が間違っているのではなく、私たちの見方が正しくなかったのだ」と語られ、AIが見せる新しい知覚の可能性を示唆します。

しかし、Ars Technicaは「視覚的に魅力的な場面もあったが、近年よく見るような悪夢のようなAI生成動画とあまり変わらない」と、やや手厳しい評価をしています。

【デザイナー視点の考察】

この作品とそれに対する評価は、AIクリエイティブが直面する課題を象徴しています。

- 「AIらしさ」のコモディティ化: AIが生み出すシュールな変形や、非現実的なテクスチャは、登場当初は斬新でしたが、今や一つの「あるある」表現になりつつあります。技術の目新しさだけに頼った表現は、すぐに消費されてしまう危険性があるのです。

- 物語性の重要さ: 『Total Pixel Space』や『JAILBIRD』が高く評価されたのは、その映像の裏に強固なコンセプトや物語があったからでしょう。AIはあくまでツール。それを使いこなし、何を語るかという「作家性」こそが、今後ますます重要になってくることを、この作品は教えてくれます。

AIFF 2024:物語と映像の融合

前年の2024年大会では、技術的な実験と物語性の両方を追求する多様なアプローチが見られました。

グランプリ:Get Me Out

2024年のグランプリは、ダニエル・アンテビ監督の『Get Me Out』。奇妙な家に囚われた主人公が、脱出を試みるたびに過去のトラウマと向き合うという物語です。音楽に合わせてテンポよく切り替わる、シュールで非現実的な映像が特徴です。

驚くべきことに、この動画の音声は(少なくともリンク先では)日本語に吹き替えられています。主人公の切実なモノローグ「ここから出ないと」「この家は私を出してくれない」が、AIによる幻覚のような映像と相まって、閉塞感やパニックを強く感じさせます。

【デザイナー視点の考察】

この作品は、AIを「心理描写のツール」として活用した例です。

- 感情の視覚化: パニック発作の感覚、過去の記憶がフラッシュバックする様子など、言葉にしにくい内面的な感覚を、AIの非論理的で歪んだ映像が見事に視覚化しています。これは、実写や従来のアニメーションでは難しい表現かもしれません。

- 没入感の創出: 主人公が幼少期に隠れていた「真っ暗なクローゼット」の感覚を、「まるで存在しないかのようだった」という言葉と共に、抽象的な映像で表現するシーンは秀逸です。視聴者を主人公の主観的な世界に引き込む力が、この作品にはあります。AIが単なる映像生成ツールではなく、物語への没入感を高める演出装置として機能しているのです。

AIFF 2023:黎明期の作品

初年度の作品も、今見返すと非常に興味深いです。技術の初期衝動とでも言うべき、荒削りながらもパワフルな表現が見られます。

2023年のグランプリ作品『Generation』は、コンテンポラリーダンスの実写映像をAIで加工した、抽象的でビジュアル重視の作品でした。これは、実写とAIを組み合わせる「ハイブリッド・フィルムメイキング」の初期の傑作と言えるでしょう。

Runwayだけじゃない!広がるAI映画祭

RunwayのAIFFがこの分野を牽引しているのは間違いありませんが、世界を見渡せば、他にもユニークなAI映画祭が次々と生まれています。それぞれが異なる理念や目的を持っていて、このムーブメントの多様性を示しています。

| 映画祭名 | 主な特徴 | 開催地 |

|---|---|---|

| Runway AI Film Festival | クリエイティブツールのショーケース。アーティスト中心。 | ニューヨーク、LA |

| AI International Film Festival | AIの社会的影響(光と影)を探求する。議論の場を提供。 | ハリウッド(毎月) |

| AI for Good Film Festival | 国連の専門機関が主催。社会貢献のためのAI活用がテーマ。 | ジュネーブ |

| Reply AI Film Festival | ヨーロッパ発。テクノロジーとアートの交差点を探る。 | ヴェネツィア |

| World AI Film Festival (WAiFF) | フランスの公的機関が支援。AI映画の革新性を評価。 | フランス |

このように、ひとくちに「AI映画祭」と言っても、その切り口は様々です。

- Runwayが「クリエイターのためのツール」としてのAIを強調するのに対し、

- AI国際映画祭は「社会に与える影響」という、より批評的な視点を持ち、

- AI for Goodは「ポジティブな社会変革」という明確な目的を掲げています。

この多様性こそが、AIという技術が持つ多面的な可能性の表れです。ある人はアートを追求し、ある人は社会問題を提起し、またある人は人々の暮らしを良くするためにAIを使おうとしている。この豊かな土壌があるからこそ、AI映画という文化は健全に発展していくのでしょう。

Runwayの映画祭が、このエコシステムの中で「新しい表現を追求するアーティストを称える」という、最もクリエイティブで華やかな役割を担っていることが、この比較からもよく分かります。

注目ポイント📌

🌍 世界にはRunway以外にも多様な理念を持つAI映画祭が存在する。

🤔 AIの社会的影響や倫理を問う映画祭もあり、ムーブメントの多面性を示している。

✨ RunwayのAIFFは、その中でも「アーティストと新しい表現」に焦点を当てた、最もクリエイティブな祭典として位置づけられる。

AIは、創造性を加速させる最高の「副操縦士」

Runway AI Film Festivalの3年間の軌跡を追いかけてきて、見えてきたもの。それは、AIが人間の創造性を代替するのではなく、むしろそれを増幅し、加速させるための、とてつもなく強力なパートナーになりつつあるという事実です。

2023年の抽象的な映像の断片から、2025年の洗練された物語へ。この進化は、AI技術が「不思議なオモチャ」から、クリエイターの意図を汲み取り、それを形にする「信頼できる副操縦士」へと成長したことを示しています。

この流れは、まさにこのブログが掲げる「AIを活用してクリエイティブな時間を確保する」というテーマに直結します。

これまで映像制作において膨大な時間とコストがかかっていた部分(例えば、複雑なVFXや、膨大な背景作画など)をAIに任せられるようになれば、私たちクリエイターは、もっと本質的な部分に集中できるはずです。

- どんな物語を語りたいのか?(コンセプトメイキング)

- どうすれば人の心を動かせるのか?(ストーリーテリング)

- 誰も見たことのない世界をどう創造するか?(世界観構築)

AIという副操縦士が、面倒な単純作業や技術的なハードルを軽々と飛び越えてくれる。だからこそ、私たちは、人間ならではの感性やアイデア、哲学といった部分に、より多くの時間とエネルギーを注げるようになるのです。

Runway AI Film Festivalで生まれる作品たちは、その未来を指し示す、最も初期の、そして最も輝かしいシグナルです。

AIの進化は止まりません。私たちクリエイターは、この新しい波を恐れるのではなく、その上でどんな新しいサーフィンができるのかを考えるべき時なのかもしれません。AIという翼を手に入れて、今まで届かなかった、もっと高い創造性の空へ。そんなワクワクする未来が、もうすぐそこまで来ています。

注意事項・免責事項

本記事は、公開されている情報を基に、独自の視点で分析・編集したものです。情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。各映画祭やサービスの最新情報、公式な見解については、必ず公式サイトをご確認ください。本記事に掲載された情報によって生じたいかなる損害についても、当ブログは一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

参考ソース

- Runway AI Film Festival 公式サイト

- AI動画生成ツール – Runway

- Runway Blog – Announcing the 3rd Annual AI Film Festival Winners

- Runway YouTube Channel

- Ars Technica – Curated realities: An AI film festival and the future of human expression

- AI International Film Festival 公式サイト

- AI for Good Film Festival 公式サイト

- Reply AI Film Festival 公式サイト

- World AI Film Festival (WAiFF) 公式サイト

コメント