先週は、私たちクリエイターを取り巻く環境が、静かに、しかし確実に変化したことを示す出来事が相次ぎました。これまで使ってきた道具のルールが変わり、才能の価値が再定義され、人々の求めるものにも新しい流れが生まれています。

この変化は、一部の専門家だけが知っていれば良い技術的な話ではありません。デザインやイラストレーションを仕事にする、あるいはこれから目指すすべての人にとって、自身のキャリアや創作活動の「これから」を考える上で、避けては通れない重要な問いを投げかけています。

この記事は、AIの進化や業界の動向という複雑なテーマを、私たちクリエイティブの現場にいる人間の視点から、一つひとつ丁寧に紐解いていくための「道しるべ」です。AIの進化そのものに注目しつつも、それが私たちの創作、ビジネス、そして思考にどのような影響を与えるのか、深く考えていきます。

この記事で分かること📖

⚖️ AIのルール変更:Stability AIの規約変更とEUの法規制、私たちのツール選びへの影響とは

🤖 未来の働き方:AIが雑務を代行する「自律型エージェント」の登場と、それがもたらすもの

💰 仕事とお金の変化:AdobeとFigmaのビジネス戦略と、クリエイターが取るべき賢い選択

🌱 キャリアの新常識:なぜ「個人の才能」や「企業内デザイナー」の価値が高まっているのか

🛠️ 道具選びの基準:ソフトウェアやPCに起きている変化と、これからの選び方

🎨 未来の創作活動:IPの育て方から、ファンとの繋がりまで、クリエイターに求められる新しい視点

AIの進化とルール形成:私たちの創作活動への直接的影響

AIというパワフルな技術を、私たちはどう扱っていくべきなのか。その根源的な問いに対する、業界の大きな動きが見られた一週間でした。それは、私たちが日々使うツールの「安全性」と「表現の自由」のバランスを、改めて考えさせる出来事です。

AIツールの「分裂」:Stability AIの決断と私たちの選択

まず、画像生成AIの世界に大きな影響を与えている企業、Stability AIの動向から見ていきましょう。

- どんな会社?:Stability AIは、イギリスに本拠を置くAI開発企業です。誰でも無料で利用・改変できる「オープンソース」の画像生成AI「Stable Diffusion」を開発したことで世界的に有名になりました。このオープンソースという方針が、AI技術の民主化を大きく進めた一方で、その自由度の高さからディープフェイクなどの社会問題に利用される懸念も指摘されていました。

このStability AIが今週、これまでの方針を大きく転換する発表を行いました。それは、同社のAIサービスにおいて、性的に露骨なコンテンツの生成を全面的に禁止するというものです。これは、これまで比較的寛容だった同社の姿勢からの180度の方向転換であり、AIによる悪用への社会的な懸念や法規制の動きに対応した、企業の責任を重視する姿勢の表れと言えます。

この決定が私たちクリエイターに与える最も大きな影響は、AIツール市場の「分裂」が加速することです。市場は、今後ますます二つの方向に分かれていくでしょう。

- アプローチ1:安全性を重視する「クリーン」なツール

Adobeの「Firefly」や、今回の規約変更後のStability AI公式モデルなどがこれにあたります。企業が学習データを管理し、法的な安全性を保証してくれるため、クライアントワークなどの商用利用において安心して使えます。その代わり、表現には一定の制約がかかります。 - アプローチ2:自由度を重視する「アンダーグラウンド」なツール

公式の規制を好まないユーザーたちが、規約変更前の古いモデルを使い続けたり、規制を回避する非公式な派生プロジェクト(フォークと呼ばれます)を利用したりする流れです。表現の自由度は高いですが、法的なリスクや倫理的な問題は、すべて利用者自身が負うことになります。

「法的補償」は高価な保険になる:著作権のグレーゾーンをどう歩くか

AIと著作権の関係は、未だに多くの部分が法律的に明確になっていない「グレーゾーン」の状態です。日本でも文化庁がガイドラインを示していますが、具体的な判例はまだ少なく、多くのクリエイターが不安を抱えています。

この法的な曖昧さが、AIツール市場に新しい競争を生んでいます。それが「法的補償(Indemnification)」という考え方です。

簡単に言えば、これは「もし、うちのAIツールを使って作ったもので著作権トラブルが起きても、私たちが法的にあなたを守りますよ」という企業による保証のことです。

- どんな会社が提供している?:この動きを牽引しているのが、クリエイター向けソフトウェアで圧倒的なシェアを誇るAdobe(アドビ)です。同社は、アメリカに本社を置くソフトウェア企業で、「Photoshop」や「Illustrator」など、デザイン業界の標準ツールを数多く提供しています。Adobeが開発した画像生成AI「Firefly」は、自社が権利を持つストックフォトサービス「Adobe Stock」の画像や、著作権がクリアな素材のみを学習データに使用しています。そのため、「私たちのAIはクリーンです」と公言でき、ユーザーに対して法的な安全性を約束できるのです。

結果として、法的な安心感は、高価なプレミアム機能となりつつあります。私たちは今後、ツールの機能性だけでなく、「そのツールを使うことで得られる安心に、いくらまで支払えるか?」という視点を持つことが求められます。これは、AIツールの分裂をさらに後押しする要因となるでしょう。

世界的なルール作り:EUのAI規制と巨大テック企業の戦略

個々の企業の倫理的な判断とは別に、国や地域が主体となった「法規制」の動きも活発化しています。その中心にいるのがEU(欧州連合)です。

EUは今週、AI開発企業が守るべき自主的なルール集「汎用AI行動規範」の最終版を公表しました。これは、AIの透明性や安全性、著作権の尊重などを定めたもので、今後施行される、より拘束力の強い「EU AI法」の土台となるものです。

このルールに対する、巨大テック企業の反応が真っ二つに分かれているのが興味深い点です。

- 賛成・協力派(OpenAI, Microsoftなど)

「ルール作りに積極的に関与し、議論のテーブルにつくことが、長期的なビジネスにとって最善の道だ」という戦略です。規制当局と協力することで、自社に有利なルール形成に影響を与え、「EUお墨付き」という信頼を得ることができます。 - 反対・抵抗派(Metaなど)

「このルールは厳しすぎて、イノベーションを阻害する」と公然と反対しています。EUの規制そのものが、いずれ骨抜きになるか、ビジネスの足かせになると考えており、あえて距離を置く戦略です。

AI時代の働き方革命:自律型エージェントと求められる新スキル

AIの進化は、単に絵を描いたりデザインを補助したりするだけに留まりません。私たちの働き方そのものを、根底から変える可能性を秘めています。

AIが雑務を代行する未来:「ChatGPTエージェント」がもたらす時間の創出

今週、AI業界で最も注目された未来志向のニュースが、OpenAIが開発を進める「ChatGPTエージェント (ChatGPT Agent)」の存在です。

- 具体的に何ができる? 例えば、「来週の出張のために、東京行きの航空券とホテルを予約して」と頼むと、ChatGPTエージェントが自律的に予約サイトを巡回し、最適なプランを探し出し、決済情報(最終確認はユーザーが行う)を入力するといったことが可能になります。

最近公開されたデモ動画では、さらに具体的な活用例が示されています。動画では、「過去5年間のサンフランシスコ市の歳入と歳出に関するデータをまとめて、スプレッドシートを作成して」という指示に対し、エージェントが自律的にウェブを検索。市の公式サイトから関連するPDFファイルを見つけ出し、そこから約200個の数値を正確に抽出。最終的に、見やすくフォーマットされた一つのスプレッドシートを完成させる様子が映し出されています

- 面倒な雑務からの解放:デザインリサーチ、参考資料集め、見積書作成、請求書発行、スケジュール調整…。こうした、創造性を中断させる非クリエイティブな作業を、AIに丸ごと任せられる未来が近づいています。

- 創造性のための時間創出:「作る」「描く」「考える」という、クリエイターの本質的な活動に、より多くの時間を費やせるようになります。これは、私たちの仕事の質と生産性を劇的に向上させる可能性を秘めています。

注目ポイント📌

個人情報をAIに委ねることへのプライバシーやセキュリティの懸念など、解決すべき課題は山積みです。しかし、この技術が進化する方向性は、間違いなくクリエイターを雑務から解放する未来に繋がっています。

求められる人材の変化:「AIソリューションエンジニア」の台頭

AIが進化する中で、企業が必要とする人材のスキルセットも変化しています。「Microsoft」や「Amazon」といった巨大テック企業では、今、組織の再編成が進んでいます。

特に注目されるのが、従来の営業職に代わって「AIソリューションエンジニア」という新しい職種が台頭していることです。彼らは、AIに関する深い技術知識を持ち、顧客に対して「こんな夢のようなことができますよ」と語るだけでなく、その場でデモを見せたり、プロトタイプを構築したりできる専門家です。

クリエイターの価値とキャリアの新常識

AIが技術的な進化を遂げる一方で、ビジネスの世界では「人」そのものの価値が、かつてないほど高まっています。大きな組織に属さなくても、卓越した才能を持つ個人やチームが、世界を動かすほどのインパクトを生み出せる時代が始まっています。

個の才能に巨額マネー:TMLとGoogleが示す「人材」の価値

AI研究の最先端を走る企業OpenAI。対話AI「ChatGPT」を開発したことで知られるこの会社の元CTO(最高技術責任者)であったミラ・ムラティ氏が、新たな会社「Thinking Machines Lab (TML)」を立ち上げ、驚くべきニュースの主役となりました。

なんと、まだ製品もサービスも発表していない段階で、20億ドル(日本円で約2800億円)もの巨額の資金調達に成功したのです。投資家たちが信じたのは、事業計画書ではなく、ムラティ氏と、彼女のもとに集まったOpenAI出身のトップエンジニアたちという「人」そのものでした。

巨大テック企業もまた、「才能」を渇望しています。AI分野で世界をリードするGoogleは、あるAIスタートアップを買収する際、会社全体ではなく、その会社の主要な人材だけを巨額で「雇用」するという戦略を取りました。これは「アクハイヤー(Acquihire)」と呼ばれる手法で、事業や製品よりも、優秀な人材そのものを獲得することを目的としたものです。

注目ポイント📌

もはや「どの会社に所属しているか」という肩書きの価値は相対的に下がり、「何ができる個人/チームか」という実質的な価値が、ビジネスを動かす中心になりつつあります。自分の名前とスキルを磨き続けることが、最高のキャリア投資になる時代です。

【クリエイターへの影響】

これらの出来事は、私たちに二つの重要なメッセージを伝えています。

- あなたの「名前」が価値になる:特定の分野で圧倒的なスキルとビジョンを証明できれば、そのクリエイター個人の「名前」や「実績」に、大きなチャンスや資本が集まる可能性が高まります。会社という後ろ盾がなくても、自分自身の才能と信頼を磨き続けることが、未来への最大の投資になります。

- 「チーム」で価値を創造する:ムラティ氏が一人で評価されたわけではないように、これからは「クリエイター集団」としての力が重要になります。優れたイラストレーター、UI/UXデザイナー、モーショングラファーなどが連携し、一人では成し遂げられない価値を生み出す「ドリームチーム」が、大きなプロジェクトを動かす原動力となるでしょう。

インハウスデザイナーの躍進:ビジネスの主役になるクリエイター

こうした「才能」への注目は、企業のデザイン部門のあり方にも大きな変化をもたらしています。日本の権威あるデザイン誌『AXIS』の最新号が、「インハウスデザインの2025年モデル」と題した特集で、この革命的な動きを捉えました。

インハウスデザイナーとは、事業会社の中で働くデザイナーのことです。かつては、社外のデザイン会社に比べてクリエイティブな仕事がしにくい、というイメージもありました。しかし今、その役割は大きく変わりつつあります。

例えば、フリマアプリで知られるメルカリが、顧客体験の責任者としてCXOを設置したり、精密化学メーカーの富士フイルムが、デザイン部門主導で新技術の可能性を探るプロジェクトを進めたりしているように、現代のインハウスデザイナーは、単に言われたものを作る「作業者」から、ビジネスの根幹を動かす「戦略家」へと進化しているのです。

この変化は、客観的なデータによっても裏付けられています。デザインを重視する企業は、そうでない企業に比べて、株価などのパフォーマンスが10年間で211%も上回る(Outwitlyの記事参考)という調査結果もあるのです。

- ビジネスの視点を持つ:なぜこのデザインが必要なのかを、データやビジネスの言葉で説明し、経営層を説得する能力。これが、これからのデザイナーに求められる重要なスキルです。

- インハウスという選択肢:社会に大きな影響を与えるような、挑戦的でスケールの大きなデザイン課題は、今や大企業の中にこそ存在します。企業の中で働くことは、もはや守りの選択ではなく、ビジネスの根幹から世界を変えるための、エキサイティングなキャリアパスの一つなのです。

クリエイターエコノミーの波に乗る:データと自己投資

こうした個人のクリエイターが活躍する市場、いわゆる「クリエイターエコノミー」は、驚異的なペースで成長しています。ある調査では、2034年までに市場規模が1兆ドル(約150兆円)を超える(Market.us記事参考)と予測されており、これはもはやニッチな市場ではなく、経済の主要な一部となりつつあることを示しています。

この成長を支えるプラットフォームも活況です。例えば、ファンコミュニティプラットフォームの「Fantia」は、登録ユーザー数が1,700万人を突破し、年間1億円以上の支援額を得るクリエイターも複数生まれています。これは、クリエイターが企業を介さず、ファンと直接繋がることで大きな成功を収められることを証明する好例です。

デジタル道具箱の再構築:主要プラットフォームの戦略を読み解く

私たちの創作活動に欠かせない日々の道具。そのルールや性能基準も、AIを軸に大きく変わろうとしています。これは、私たちの生産性や経済的な判断に直接関わる、非常に現実的な問題です。

Adobe vs Figma:プラットフォーム戦争の新局面

クリエイターにとって最も衝撃的なニュースの一つが、Adobe Creative Cloudの価格・プラン体系の変更です。2025年8月から、従来のプランが実質的に二つに分割されます。

- Creative Cloud Standard:新設される、より安価なプラン。ただし、生成AI機能や一部のモバイルアプリへのアクセスが制限されます。

- Creative Cloud Pro:従来のプランに相当し、全機能を利用可能。ただし、実質的な値上げとなります。

これは、Adobeによる巧妙なビジネス戦略です。目的は、AI機能を「無料のオマケ」から「対価を支払うべきプレミアム機能」へと再定義し、収益の柱に育てることにあります。

一方、Adobeと並ぶもう一つのデザインツールの巨人、Figmaにも大きな動きがありました。

- どんな会社?:Figmaは、ブラウザ上で共同編集できるUIデザインツールを開発し、世界中のデザイナーから支持を集める企業です。特に、チームでのデザイン作業を劇的に効率化したことで知られています。

そのFigmaが、IPO(新規株式公開)に向けて動き出しました。これは、企業が株式を証券取引所に上場させ、誰でも株を売買できるようにすることです。これにより、Figmaは巨額の資金を調達し、次なる成長を目指します。

Figmaが目指しているのは、単なるUIデザインツールからの脱却です。AIによるプロトタイプ生成機能「Figma Make」や、デザインから直接ウェブサイトを公開できる「Figma Sites」などを発表しており、アイデア出しから開発まで、製品開発の全工程をFigma上で完結させる「エンドツーエンドの製品開発プラットフォーム」へと進化しようとしています。

注目ポイント📌

主要なツールは、AI機能やワークフロー全体を「有料の戦略」として組み込んでいます。私たちは単なるユーザーではなく、各社のビジネス戦略を理解した上で、自分の仕事の進め方に合ったプラットフォームを能動的に選択する「プレイヤー」になる必要があります。

CelsysとLive2D:コミュニティとニッチ市場の勝ち方

AdobeやFigmaのような巨大企業とは異なるアプローチで、確固たる地位を築いている日本の企業もいます。

一つは、「CLIP STUDIO PAINT(クリスタ)」を開発する株式会社セルシスです。セルシスの戦略は、AIの技術力で正面から戦うのではなく、Adobeには真似のできない「コミュニティとの深い繋がり」を築くことにあります。コミックマーケットでの人気VTuberとのコラボや、ワコム製品へのバンドルなどは、クリエイター文化に寄り添う姿勢の表れです。

もう一つは、Live2D社です。同社は、一枚のイラストを滑らかに動かす技術「Live2D」に特化し、急成長するVTuber市場で圧倒的なシェアを誇っています。専用の動画編集ツール「nizima ACTION!!」をリリースするなど、特定のニッチ市場のニーズを深く掘り下げることで、不可欠な存在となっています。

ハードウェアの新基準:これからのPC選びで重要なこと

ソフトウェアだけでなく、それを動かすPCの世界でも、価値基準が大きく変わっています。これまではCPUの処理速度が速いことが正義でしたが、今は「ワットあたりの性能」、つまり「いかに少ない電力で高いパフォーマンスを発揮できるか」が最重要視されるようになりました。

AppleのMシリーズや、Windows PC向けのQualcomm Snapdragon X Eliteといった「ARM(アーム)」ベースの新しい設計思想のチップがその主役です。これにより、私たちの仕事道具は、二つの大きなメリットを手に入れました。

- 終日持続するバッテリー寿命:電源アダプタの場所を気にせず、どこでも創作に集中できます。

- 静音性:高負荷な作業をしてもファンがうるさく回らないため、静かな環境で思考を妨げられることがありません。

創作を続けるためのビジネスとカルチャー

デジタルツールが高度化する一方で、逆説的に「リアルな体験」と「人との繋がり」の価値が、かつてないほど高まっています。これからのクリエイターは、優れた作品を作るだけでなく、それをビジネスとして成長させ、ファンと直接繋がる「起業家」としての視点が不可欠です。

IPの育て方とコンテストの新しい価値

今週、自身の作品(IP: Intellectual Property/知的財産)をどう育て、収益に繋げるかという点で、参考になる二つの事例がありました。

- アプローチ1:量的拡大戦略

イラストレーター・よこみぞゆり氏の人気キャラクター「なんでもいきもの」が、新宿の商業施設と大規模なコラボキャンペーンを実施。スタンプラリーや多様なグッズ展開で、ファミリー層を含む幅広い人々にアプローチする戦略です。 - アプローチ2:質的深化戦略

伝説的アニメ『マクロス』のイラストレーター・美樹本晴彦氏が、画集の発売を記念して展示会を開催。40年来の熱心なファンにターゲットを絞り、高品質なアートや限定グッズ、作家本人との交流といった、高付加価値な体験を提供する戦略です。

また、イラストコンテストのあり方も変わってきています。例えば、「初音ミク」とフィギュアメーカーのグッドスマイルカンパニーが開催するコンテストでは、大賞賞金200万円に加えて、受賞デザインが実際にフィギュアとして製品化され、市場で販売されます。

ブランドやプロダクトに見るデザインの役割

デザインの力が発揮されるのは、IPやキャラクタービジネスだけではありません。企業そのもののアイデンティティや、日々のプロダクトにも、デザインは大きな役割を果たします。

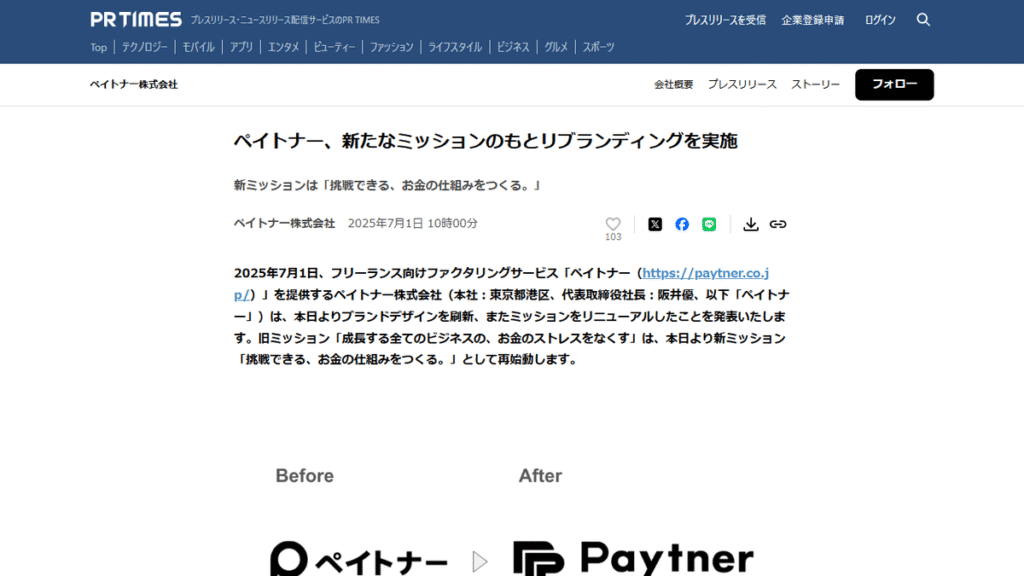

- Paytnerの戦略的リブランディング:フリーランス向けの金融サービスを提供するフィンテック企業「Paytner」は、今月、大規模なリブランディングを行いました。これは単なるロゴの変更ではなく、「挑戦できる、お金の仕組みをつくる。」という新たなミッションを掲げ、顧客にとっての「パートナー」であることを示すための、戦略的なデザインの活用例です。

- コクヨやDICの細やかなトレンド対応:文具大手のコクヨは、夏の工作シーズンを狙って人気商品の限定カラーを発売しました。また、印刷インキ大手のDICは、環境負荷の少ないバイオマスインキを発表。日常的な製品においても、季節感やサステナビリティ(持続可能性)といった社会のトレンドをデザインに反映させることが、ブランド価値を高める上で重要になっています。

人は「リアル」を求める:イベントと「デジタルデトックス」の追い風

オンラインでの繋がりが当たり前になった今だからこそ、リアルな場所で人が集まるイベントの価値が見直されています。

- HandMade In Japan Fes’ 2025:東京ビッグサイトで3,000人のクリエイターが集結する、日本最大級のハンドメイドの祭典です。自分の作品を直接ファンに届け、反応を肌で感じられる貴重な機会です。

- nendo × 丸井グループの「共創HALL」:世界的に有名なデザインオフィスnendoが手掛けた、丸井グループ本社のイベントスペース。これは、企業の「共創」という価値観を、物理的な「空間デザイン」として表現した優れた事例です。

同時に、社会全体の大きな流れとして、「デジタルデトックス」、つまりデジタルから離れ、自然や手触りのあるものを求める傾向が強まっています。このトレンドは、私たちクリエイターにとって大きなチャンスです。

注目ポイント📌

テクノロジーが進化するほど、人はリアルな体験や手触りのある物語を求める。この逆説的なニーズに応えることこそ、クリエイターの腕の見せ所です。最先端のデジタルツールを駆使して、いかに人間的な感動を生み出すかが問われています。

コミュニケーションの変化:プラットフォーム移行と私たちの発信

クリエイターにとって重要なファンとのコミュニケーションの場である、ソーシャルメディアにも変化が見られます。現在、X(旧Twitter)では、仕様変更などに対するユーザーの不満から、Blueskyなどの代替プラットフォームへの移行が一部で進んでいます。

結論:今、クリエイターが取るべき3つの戦略的アクション

今週の様々な出来事は、私たちに何を問いかけているのでしょうか。最後に、これからの創作活動を続けるための3つの指針を提示します。

- 自分の「道具」の背景を知り、主体的に選ぶ

あなたが日常的に使っているそのツールは、どのような思想とビジネスモデルで作られていますか? 法的なリスクは? 企業の戦略を理解した上で、自身の価値観と目的に合ったツールを、コスト、リスク、思想という多角的な視点から主体的に選ぶことが、これまで以上に重要になっています。 - 「作り手」であると同時に、「経営者」であれ

卓越したスキルを磨くことは、プロとしての大前提です。しかし、これからの時代はそれだけでは不十分です。自分の作品や才能という「資産」を、どう守り、育て、収益に繋げていくのか。全てのクリエイターに、自身のキャリアを経営する「起業家」としての視点が求められています。 - デジタルとアナログ、両極の間に橋を架ける

世界は、技術の急速な進化と、人間的な温もりへの回帰という、二つの大きな流れの中にあります。この両者の間に立ち、双方の言語を理解し、翻訳すること。最先端のツールを使いこなしながら、人の心に響くアナログな感動を創造すること。この一見矛盾した課題に挑戦することこそが、未来のクリエイティブシーンをリードする鍵となるでしょう。

AIの進化は、私たちの仕事を奪うものではなく、むしろ面倒な作業から解放し、創造性のための時間を生み出す強力なパートナーになり得ます。しかし、そのパートナーと上手く付き合っていくためには、私たち自身が賢く、戦略的でなければなりません。

先週の出来事が示すように、クリエイティブ業界を取り巻く環境は、かつてない速さで変化し続けています。この変化は脅威であると同時に、新しい価値を創造する大きなチャンスでもあります。重要なのは、こうした変化の本質を理解し、常に学び、自身のスキルと戦略を主体的にアップデートし続けることです。

【免責事項】本記事の情報の取り扱いについて(お願い)

本記事で扱うAIと著作権、倫理に関するテーマは、技術の進歩や法整備の状況によって、非常に速く変化する可能性があります。また、法的な解釈がまだ定まっていない部分を多く含みます。この記事は、デザイナーである筆者がクリエイターの視点から情報を整理し、皆様と共に考えるための問題提起を目的として執筆したものです。そのため、掲載された情報が最新でない可能性や、あくまで解釈の一つに過ぎない場合があることをご理解ください。法的な助言として、またその内容の完全な正確性を保証するものではありません。本記事の内容を参照したことによって生じたいかなる損害についても、当ブログでは責任を負いかねますことを、あらかじめご了承ください。最新の情報や正確な法的判断が必要な場合は、必ず一次情報源(公式発表や判例など)をご確認の上、弁護士などの専門家にご相談いただきますようお願い申し上げます。

参考ソース

この記事は、以下の公開情報や報道を基に、クリエイターの視点から分析・考察したものです。より詳細な一次情報をご確認になりたい場合は、各リンクをご参照ください。

- 【AIのルール形成と法規制について】

- 欧州委、汎用AI行動規範の最終案を公表(NNA)

- Article 51 – Classification of general-purpose AI models as a general-purpose AI model with systemic risk(artificialintelligenceact.eu)

- 【巨大テック企業の動向(人員削減・組織再編など)】

- Amazon restructures AWS, lays off hundreds to focus on AI and cloud innovation(TechGig)

- Amazon Trims AWS Workforce Amid AI-Driven Restructuring(Entrepreneur)

- Amazon trims workforce in AWS division amid AI-driven restructuring(CXO Digital Pulse)

- Microsoft to replace sales roles with AI-focused engineers as 9,000 employees face layoffs(India Today)

- Microsoft Layoffs To Hit 9,000 Employees, Including Salespeople: Report(CRN)

- Microsoft cuts 15,000 jobs, tells remaining employees to invest in ‘AI capabilities’(The Times of India)

- Google DeepMind hires Windsurf CEO as OpenAI’s $3 billion acquisition collapses(Livemint)

- 【AIスタートアップの動向(資金調達・買収など)】

- Introducing ChatGPT agent(OpenAI)

- Cognition AI to Acquire Windsurf After Google Licensing Deal(DevOps.com)

- OpenAI’s Windsurf Deal is Dead. Google Just Poached the CEO Instead.(Maginative)

- Thinking Machines Lab raises $2B to develop collaborative AI systems(Investing.com)

- Thinking Machines Lab Raises $2 Billion in Funding, Valued at $12 Billion(AInvest)

- Wilson Sonsini Advises Thinking Machines on $2 Billion Round Led by a16z(Wilson Sonsini)

- 【主要プラットフォームの戦略(Adobe, Figma, Celsys, Live2Dなど)】

- 【ハードウェアの新基準】

- 【クリエイターエコノミーとカルチャー】

- 20組の建築家たちによるグループ展 「新しい建築の当事者たち」ギャラ間で開催(AXIS)

- 40年以上にわたる美樹本晴彦氏の「マクロス」イラストレーションの軌跡…(PR TIMES)

- 【注目コラボイベント】イラストレーター よこみぞゆりさんによる人気キャラ「なんでもいきもの」…(PR TIMES)

- 初音ミク×グッスマ イラストコンテスト 4th(piapro)

- ペイトナー、新たなミッションのもとリブランディングを実施(PR TIMES)

- DIC株式会社(DIC株式会社)

- “波紋/HAMON Design that Resonates”をテーマに国内外からプロダクトデザインアイデアを募集(PR TIMES)

- ハンドメイドインジャパンフェス2025 (HandMade In Japan Fes) by Creema(HandMade In Japan Fes)

- 丸井グループ×nendoによる“共創で未来を育むイノベーションの起点”「共創HALL」誕生(PR TIMES)

- 【2025年7月版】Blueskyとは?X(旧Twitter)との違いも解説(WWG)

コメント