2025年7月30日、カムチャツカ半島沖で地震が発生し、日本にも津波が到達、広い範囲に警報が出されました。テレビの速報やスマートフォンの情報を見ながら、不安な時間を過ごされたことと思います。

この混乱した状況下で、さらに問題を深刻化させる事態が起こりました。

X(旧Twitter)のAI「Grok」やGoogleの「AIによる概要」が、「津波が東京に到達する」といった誤情報を表示したのです。さらにSNS上では、AIで作成されたとみられる、現実とは異なる巨大津波の偽動画が、本物の映像であるかのように拡散されました。

「なぜ信頼していたAIが間違えるのか?」

「どうして多くの人が偽の動画を信じてしまうのか?」

多くの方がこうした疑問を持ったのではないでしょうか。

私たちクリエイターは、情報を発信する機会がある者として、今回の出来事から何を学び、どう行動すべきかを真剣に考える必要があります。AIの活用でクリエイティブな時間を「増やす」べきなのに、AIが生んだ偽情報に時間を「奪われる」という事態は、避けなければなりません。

この記事では、今回起きた出来事を振り返りながらその原因を分析し、私たち一人ひとりが偽情報から自分自身を守るための具体的な対策について、詳しく解説します。

この記事で分かること📖

🧠 AIはなぜ間違える?:GrokやGoogleのAIが誤情報を出す「ハルシネーション」の正体

🎬 偽動画はなぜ広まる?:リアルな偽映像「ディープフェイク」の脅威と拡散のメカニズム

🛡️ どうすれば身を守れる?:今日から使える偽情報対策「SIFTメソッド」と具体的な検証テクニック

⚖️ 私たちの責任とは?:クリエイターとして偽情報の拡散に加担しないための心構え

なぜAIは間違えるのか?GrokやGoogleが見せた「幻覚」の正体

まず、混乱の発端の一つとなった、Xの「Grok」やGoogleの「AIによる概要」による誤情報。なぜ、世界的なテック企業が提供する最新のAIが、こんなにも致命的な間違いを犯してしまったのか、そのメカニズムに迫ります。鍵は「ハルシネーション」という現象にあります。

AIが見せる「ハルシネーション」とは?

「ハルシネーション」とは、日本語に訳すと「幻覚」です。AIの文脈では、AIが事実に基づいていない情報を、あたかも本当のことかのように、もっともらしい文章で生成してしまう現象を指します。

AIが、いかにも自信ありげな口調で「〇〇は事実です」と断言してくるため、私たちはつい信じてしまいそうになります。この「堂々とした嘘」が、ハルシネーションの最も厄介な点です。

なぜ最新AIでもハルシネーションは起きるのか?

この現象は、AIの根本的な仕組みに原因があります。押さえておきたいポイントは3つです。

- ポイント1:不完全な教科書で学んでいる

大規模言語モデル(LLM)と呼ばれるAIは、インターネット上にある、人間が書いた膨大な量の文章を「教科書」として学習します。しかし、ご存知の通り、ネット上の情報には古いもの、偏った意見、そして完全なデマも含まれています。不正確な教科書で学べば、間違った答えを導き出してしまうのは自然なことです。 - ポイント2:リアルタイムの情報に弱い

特に、今回のような状況が刻一刻と変わる災害時には、この弱点が顕著になります。多くのAIは、災害発生「前」のデータで学習を終えています。そのため、リアルタイムで何が起きているかを正確に把握することはできません。情報の足りない部分を、過去の学習データから「それっぽい単語」で埋めようとした結果、嘘の情報を生み出してしまうのです。 - ポイント3:「意味」を理解しているわけではない

これが最も重要な点です。AIは人間のように言葉の「意味」を理解して思考しているわけではありません。その本質は、膨大なデータから学習したパターンを元に、「次に来る確率が最も高い単語」を予測して繋げている「超高性能な単語予測マシン」なのです。

例えば、「大きな地震」という単語の後には「津波」「被害」といった単語が来やすい、と統計的に学習しています。そこに「東京」というキーワードが混ざることで、意味の繋がりを理解しないまま、「津波が東京に到達する」という、もっともらしく聞こえるデタラメな文章を生成してしまうことがあるのです。

クリエイターにとってのAI検索と、その向き合い方

私たちクリエイターは、日常的に情報収集やリサーチでAIの力を借ります。GrokやGoogleのAIサービスは、正しく使えば非常に便利な一方、その特性を知らないと大きなリスクを伴います。

XのAI「Grok」とその運営会社

Grokを開発しているのは、X社(旧Twitter社)です。ご存知、イーロン・マスク氏が率いる企業で、彼はAI開発企業xAIも設立しています。Grokの最大の特徴は、X上のリアルタイムの投稿を学習データに含んでいる点です。これにより、他のAIよりも速報性の高い、今まさに話題になっていることに関する回答が期待できます。

- クリエイターにとっての価値

トレンドのリサーチや、世の中のリアルタイムな反応を知るには非常に強力なツールです。デザインのアイデアを探したり、特定のテーマに対する人々の感情を分析したりする際に役立ちます。 - なぜ選ばれるのか、そして注意点

その圧倒的な「速報性」が選ばれる理由です。しかし、それは同時に未検証な情報を拾ってしまうリスクと表裏一体です。Xには善意の情報だけでなく、デマや個人の憶測も溢れています。Grokの回答は、それらを区別なく学習している可能性があることを、常に念頭に置く必要があります。

Googleの「AIによる概要」とその運営会社

「AIによる概要」は、検索エンジン最大手のGoogle(運営は親会社のAlphabet)が提供するサービスです。検索結果の最上部に、AIが生成した要約を表示することで、ユーザーが素早く答えにたどりけるように設計されています。

- クリエイターにとっての価値

膨大な検索結果を一つひとつ確認する手間を省き、情報収集の時間を大幅に短縮してくれる可能性があります。複雑なトピックの全体像を素早く掴みたい時に便利です。 - なぜ選ばれるのか、そして注意点

世界中のクリエイターが信頼を寄せる「Google検索」に統合されている利便性と信頼感が、選ばれる大きな理由でしょう。しかし、今回の事例が示すように、その信頼は絶対ではありません。AIは、ウェブ上の複数の情報を不正確に繋ぎ合わせたり、重要な文脈を切り捨てて要約したりすることで、結果的に誤った情報を生成してしまうことがあります。

私自身、リサーチの初動でこれらのAIツールを使うことはありますが、それはあくまで「あたりをつける」ためです。AIが示した答えを鵜呑みにせず、必ずその情報源となっている元の記事(一次情報)を複数確認し、自分の中で情報の裏付けを取るプロセスを絶対に欠かしません。この一手間を惜しむと、後で手痛いしっぺ返しを食らう可能性があるからです。

もちろん、開発者側も手をこまねいているわけではありません。例えば、AIが回答を生成する際に、外部の信頼できるデータベースの情報を都度参照しながら回答を生成する『RAG(検索拡張生成)』といった技術の導入が進んでいます。これは、私たちが信頼できる情報源を調べてから発言するのと同じような仕組みで、AIの「知ったかぶり」を減らす効果が期待されています。

さらに、私たちユーザー側でも、AIへの指示(プロンプト)を工夫することで、ハルシネーションをある程度コントロールできる場合があります。「〇〇について教えて」と曖昧に聞くのではなく、「信頼できる公的機関の情報を基に、〇〇について説明してください」といったように、情報の出所に条件を付けるだけで、回答の精度が変わることがあります。これもAIを賢く使いこなすための一つのテクニックです。

注目ポイント📌

AIは意味を理解せず、確率で単語を繋げているため「ハルシネーション」を起こします。

Grokの価値は速報性ですが、未検証の情報も拾うリスクがあります。

Google AIの価値は利便性ですが、要約の過程で文脈が失われ、誤りが生じることがあります。

AIの答えは「出発点」と捉え、必ず一次情報源の確認を徹底することが重要です。

なぜ偽の津波動画は拡散されたのか?悪意と私たちの「心の隙間」

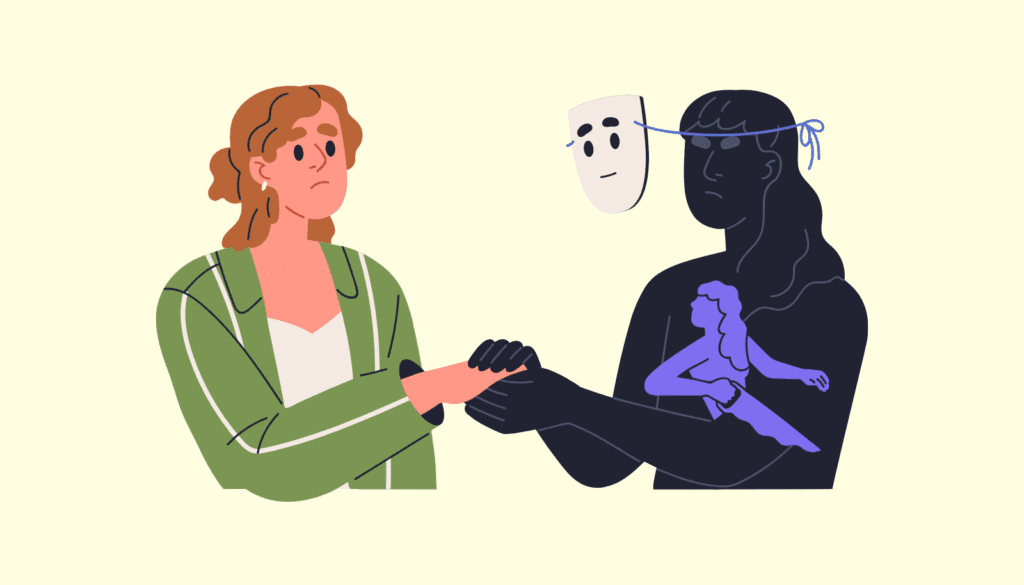

AIが意図せず誤情報を生むハルシネーションとは別に、もっと深刻なのが、今回SNSで拡散された「偽の津波動画」のような、人間の悪意によって意図的に作られる偽情報です。

意図的に作られる偽物「ディープフェイク」の脅威

「ディープフェイク」とは、生成AIの技術を使い、本物と見分けがつかないほどリアルな偽の画像や動画、音声を作り出す技術、またはその生成物を指します。この技術の進化は凄まじく、エンターテインメント分野で活用される一方、犯罪や社会を混乱させる目的で悪用されるケースが増えています。

- 政治を揺るがす偽動画

ウクライナのゼレンスキー大統領が国民に降伏を呼びかける(WIRED記事)、という偽の動画が拡散されました。国のトップのメッセージが偽造されれば、国の運命さえ左右しかねません。 - 存在しない大事件の捏造

アメリカの国防総省(ペンタゴン)の近くで爆発があった(読売新聞オンライン記事)、というAI生成画像がSNSで拡散され、一時的に株価が下落する騒ぎになりました。存在しない事件をでっち上げ、社会をパニックに陥れることができてしまうのです。今回問題となった「カムチャツカ沖地震の巨大津波」の偽動画も、まさにこの「架空の災害映像」というカテゴリーの脅威です。

私たちクリエイターにとって、この問題は対岸の火事ではありません。映像や画像の真実性が揺らぐことは、ビジュアルコンテンツを扱う専門家としての私たちの仕事の根幹を揺るがすことにも繋がりかねないからです。

現代版「オオカミ少年」問題:本物の価値が揺らぐ時代

ディープフェイクのような精巧な偽物が社会に溢れると、単に「偽物に騙される」こと以上に、もっと厄介な二次被害が生まれます。それは、誰もが知っている寓話『オオカミ少年』が、現実社会で起きてしまうという問題です。

「オオカミが来た!」と嘘を繰り返した羊飼いの少年が、本当にオオカミが現れた時には誰にも信じてもらえず、羊を食べられてしまった、というあの話です。

この寓話の構造が、今の情報社会で起きようとしています。AIが作る本物そっくりの偽情報、つまり「嘘のオオカミ」がSNSに溢れると、どうなるでしょうか。

例えば、本当に大規模な災害が起きて、誰かが必死で撮影した「本物のオオカミ」、つまり本物の災害映像が共有されたとします。しかし、それを見た人たちが「どうせこれもAIが作ったフェイクでしょ?」と疑い、信じなかったとしたら。この一瞬の疑いが、避難などの行動を遅らせ、取り返しのつかない事態を招きかねません。

これこそが、偽情報がもたらす最大の害です。偽物そのものによる直接的な被害だけでなく、社会全体の「信じる力」を蝕み、いざという時に本物の情報さえも無力化してしまうのです。専門的にはこの現象を「嘘つきの配当(Liar’s Dividend)」と呼びますが、まさにテクノロジーが生んだ『オオカミ少年』問題と言えるでしょう。この状況は、私たちクリエイターが魂を込めて作る「本物」の価値さえも、相対的に下げてしまう危険性をはらんでいます。

この問題に対し、AI開発者やプラットフォーマーは、生成されたコンテンツに人間には見えない「電子透かし(Digital Watermark)」を埋め込み、後からAI製かどうかを判定できるような技術開発も進めています。社会全体での対策も、まさに進行中なのです。

注目ポイント📌

ディープフェイクは、社会を混乱させるために悪用されるリアルな脅威です。 ビジュアルの真実性が揺らぐことは、クリエイターの仕事の根幹に関わる問題です。 偽情報が溢れると「オオカミ少年」のように、本物の緊急情報まで信じられなくなる危険があります。

偽情報が広がるメカニズム:SNSと私たちの心理

AIによって巧妙な偽情報が作られても、それが広まらなければ大きな問題にはなりません。偽情報にも、発生から拡散、そして収束へと至るライフサイクルがありますが、その「拡散」の段階で大きな役割を果たすのが、私たちの心理とSNSの仕組みです。今回の出来事は、まさに総務省などが以前から警鐘を鳴らしてきた、予見された危機が現実になったものと言えるでしょう。

災害時に高まる「情報の重要度」と「情報の曖昧さ」

社会心理学に、「流言が広まる力は、情報の『重要度』と『曖昧さ』の掛け算で決まる」という考え方があります。(慶應義塾大学の学術情報リポジトリ:PDF)

災害は、まさにこの公式が最大限に働いてしまう状況です。皆さんも、スマートフォンを握りしめながら「少しでも新しい情報を」と必死に画面をスクロールしませんでしたか?

情報は生死を分けるほど「重要」なのに、何が起きているか正確には分からず、状況は極めて「曖昧」。私たちの心には大きな不安という「隙間」が生まれます。その隙間を埋めようと、どんな情報にでも必死に飛びついてしまうのです。この心理状態が、偽情報にとって格好の土壌となります。

- 不安と恐怖が冷静な判断を奪う

「もっと大きな地震が来るらしい」「あの偽動画は本物で、大変なことになる」といった、恐怖を煽るような情報は、私たちの不安な気持ちと結びつきやすく、冷静な判断力を奪います。状況をはっきりさせたい、どう行動すればいいか知りたい、という焦りが、情報の真偽を確かめる余裕をなくしてしまうのです。 - 「助けたい」という善意の落とし穴

これもまた、悩ましい問題です。多くの人は、誰かを騙そうとは思っていません。むしろ「危ないから知らせなきゃ」「みんなを助けたい」という純粋な善意から、未確認の情報をシェアしてしまうことが非常に多いのです。その結果、善良な市民が、意図せず偽情報の拡散に加担してしまいます。 - 確証バイアスが思考を歪める

人間には、自分がもともと持っている考えや恐怖を裏付けてくれるような情報を、無意識に探して信じてしまう「確証バイアス」という心のクセがあります。一度「もしかしたら大変なことになるかも…」という考えが頭をよぎると、その説を補強する情報ばかりが目につき、どんどん考えが凝り固まってしまうのです。 - 正常性バイアスという心の罠

また、「自分だけは大丈夫」「たいしたことにはならないだろう」と、危険を過小評価してしまう「正常性バイアス」も厄介です。この心理が、本物の津波警報への反応を遅らせる一方で、非現実的なデマを「自分には関係ない話」として無批判に拡散させてしまう一因にもなります。

エンゲージメントが真実を歪めるSNSアルゴリズム

私たちの心理状態に加えて、偽情報の拡散を強力に後押ししているのが、SNSプラットフォームの仕組み、つまりアルゴリズムです。

ここで理解しておくべき大前提は、SNSのアルゴリズムは「真実」を届けるために設計されているわけではない、ということです。その最大の目的は、ユーザーの「エンゲージメント(いいね、シェア、コメント、閲覧時間など)」を最大化すること。プラットフォームのビジネスモデルは、ユーザーの滞在時間を延ばし、広告を見てもらうことで成り立っているからです。

そして、どんなコンテンツがエンゲージメントを生みやすいかというと、残念ながら、センセーショナルで、衝撃的で、感情を強く揺さぶるもの。これは、まさに多くの偽情報が持つ性質と一致します。結果として、アルゴリズムは真偽に関わらず、人の注目を集めやすい偽情報を優先的に私たちのタイムラインに表示してしまうのです。

この状況をさらに悪化させるのが、「フィルターバブル」と「エコーチェンバー」です。これらは似ていますが、少し違いがあります。

- フィルターバブル

プラットフォームのアルゴリズムが、あなたの過去の行動から「見たいであろう情報」を自動的に選び出し、異なる意見から隔離してしまう状態です。いわば、システムによって作られる「見えない泡」です。 - エコーチェンバー

ユーザーが自ら同じ考えを持つ人々と繋がり、閉じたコミュニティの中で互いの意見を肯定し合うことで、自分の考えが絶対的な真実だと錯覚してしまう状態です。いわば、自ら入っていく「反響室」と言えるでしょう。

この2つが組み合わさることで、偽情報が何の批判も受けずに循環・強化される「断絶された現実」が生まれてしまうのです。

注目ポイント📌

災害時の「重要度」と「曖昧さ」が、偽情報を信じやすい心理状態を作り出します。

「善意」「確証バイアス」「正常性バイアス」といった心理が、意図せず偽情報の拡散に繋がってしまうことがあります。

SNSのアルゴリズムは「真実」よりも「エンゲージメント」を優先するため、衝撃的な偽情報が広がりやすくなっています。

偽情報に負けない!今日からできる「知的防衛術」

さて、ここからが本題です。AIとSNSが作り出す偽情報の嵐に、私たちはどう立ち向かえばいいのでしょうか。そのためのキーワードは、古くからの知恵、「流言は智者に止まる(噂は賢い人のところで止まる)」。現代の私たちが、その「智者」になるための具体的なステップです。

まずは「立ち止まって、考える」習慣を

あらゆる対策の中で、最もシンプルで、最も重要なのがこの心構えです。

情報を目にしても、すぐに信じない。すぐにシェアしない。

特に、今回の偽津波動画のように、自分の感情が大きく揺さぶられた時(強い怒り、恐怖、同情など)は、要注意です。その感情的な反応は、あなたが誰かに操られかけているサインかもしれません。「うわっ、これはひどい!」「大変だ、知らせなきゃ!」と感じた時こそ、共有ボタンを押す指をぐっとこらえ、一呼吸おく。「認知的な一時停止」を習慣づけることが、第一の防御線になります。

思考の道具箱「SIFTメソッド」を使いこなす

「一呼吸おく」と言っても、具体的にどうすればいいのか。そのための実践的な思考フレームワークが「SIFTメソッド」です。4つのステップで情報の確からしさをチェックします。

- S – Stop(立ち止まる)

衝動を抑えましょう。その情報がどんなに衝撃的でも、まずはシェアするのをやめます。 - I – Investigate the Source(情報源を調査する)

「この記事(投稿)を発信しているのは誰?」と考えてみてください。信頼できる報道機関ですか?気象庁のような公的機関ですか?それとも、正体不明の個人アカウントでしょうか。「Grokが言ってた」「AIの要約に出てきた」というのは、情報源の調査にはなりません。AIが「何を元に」その情報を生成したのかが重要です。 - F – Find Better Coverage(より良い報道を探す)

その情報を、他の場所でも報じているか探してみましょう。Googleなどでキーワード検索して、複数の信頼できる情報源(大手メディア、公的機関)が同じ内容を報じているか確認します。もし、特定のAIやSNSの投稿でしか見かけない情報であれば、警戒レベルを上げるべきです。 - T – Trace to the Original Context(元の文脈まで遡る)

その画像や動画、統計データは、本当に「今、ここで起きていること」を伝えているのでしょうか。画像や動画は元の文脈から切り離されて使われることが非常に多いです。後ほど紹介する「画像逆引き検索」などを使って、元の情報源まで遡ってみましょう。全く違う日時や場所の出来事だった、というケースは後を絶ちません。

平時からの備えが重要:信頼できる情報源を確保しておく

洪水が起きてから慌てて船を作るのではなく、あらかじめ方舟を準備しておく。情報収集においても、この考え方が非常に重要です。

これは、災害などが起きて情報が錯綜してから信頼できる情報源を探すのではなく、平時のうちから公式で検証済みの情報源をフォローし、すぐにアクセスできるようにしておく、という考え方です。

【日本の公式・検証済み災害情報リソース例】

| カテゴリ | リソース名 | 主な機能・情報 |

|---|---|---|

| 公式アプリ | 特務機関NERV防災アプリ | 地震・津波・噴火の速報、気象庁と連携した防災気象情報を現在地に合わせて最適化して配信。広告なしで使いやすい。 |

| 公式ウェブサイト | 気象庁 | 天気予報、警報、地震・津波情報など、あらゆる公式防災情報の一次情報源。まずはここを確認する癖を。 |

| 国土交通省 川の防災情報 | 全国の河川の水位や雨量情報、高精度のリアルタイム雨量などが確認できる。 | |

| 公共放送 | NHK NEWS / NHKニュース(X)・Yahoo!防災アプリ | 取材に基づく迅速で正確な報道。災害時には特設ページやライブ配信も。 |

SNSのタイムラインやAIの要約を受動的に眺めるのではなく、いざという時は、自らこれらの信頼できる場所に情報を「取りに行く」という意識を持ちましょう。これらの機関が信頼できるのは、専門の取材網を持ち、情報の真偽を検証する「ファクトチェック」の機能や体制が整っているからです。

注目ポイント📌

感情が揺れた時こそ「立ち止まる」勇気を持つことが第一歩です。

SIFTメソッド(Stop, Investigate, Find, Trace)は、情報の真偽を確かめるための強力な思考ツールです。

いざという時に備え、平時から信頼できる公式情報源をすぐに参照できるよう準備しておくことが大切です。

これであなたもファクトチェッカー!具体的な検証ツールとテクニック

心構えと基本的な手法がわかったら、次はもう少し具体的なツールやテクニックを見ていきましょう。私たちデザイナーやイラストレーターにとって、特に気になるのは「画像」や「動画」の真偽。プロの目と便利なツールを駆使して、偽物を見破るスキルを身につけましょう。

画像や動画の真偽を見抜く基本テクニック

過去の災害写真が、まるで今の出来事かのように使い回されるのは、偽情報の典型的なパターンです。これを見破るのに絶大な効果を発揮するのが「画像逆引き検索」です。

【Google画像検索を使った逆引き検索の方法】

- 怪しい画像をPCに保存するか、画像のアドレスをコピーします。

- Google画像検索にアクセスします。

- 検索窓のカメラアイコンをクリックします。

- 画像をアップロードするか、画像のアドレスを貼り付けて検索します。

すると、その画像が過去にいつ、どのサイトで使われていたかが一覧で表示されます。もし何年も前のニュース記事などが見つかれば、その画像は現在の災害とは無関係である可能性が極めて高いと判断できます。

AI生成コンテンツにありがちな「不自然な点」

次に、今回の偽津波動画のように、AIが作ったコンテンツによく見られる特徴のチェックリストです。私たちクリエイターは、普段からディテールを観察する訓練を積んでいるので、違和感に気づきやすいかもしれません。

- 物理法則の無視

水の動きや波の形が、どこかCGっぽく、現実感が乏しい。建物や樹木の壊れ方が不自然。 - 光と影の矛盾

光源が複数あるように見えるのに、影の方向がバラバラ。被写体と背景の光の当たり方がちぐはぐ。 - ディテールの不整合

人物がいる場合、手や指、歯などが不自然な形をしていることが多いです。また、背景に映り込んでいる看板の文字が読めそうで読めない謎の文字列になっていることもあります。

これらのポイントは、AIモデルの進化によって改善されつつありますが、今でも多くのAI生成コンテンツに見られる弱点です。完璧に見える映像でも、どこか違和感がないか、じっくり観察してみてください。

検証に役立つツールたち

個人の目でチェックするのに加えて、便利なツールもたくさん登場しています。ただし、これらのツールも万能ではありません。「100%の正解」を教えてくれるものではなく、あくまで判断材料の一つとして活用するのが賢い使い方です。

【5段階検証チェックリスト】

この5つのステップを順番に確認するだけでも、多くの偽情報を見抜くことができます。

| ステップ | 確認事項 | 目的 | ||

|---|---|---|---|---|

| 1. 感情のチェック | この情報は自分を怒らせたり、怖がらせたりしていないか? | 強い感情は判断を鈍らせる。まずは冷静になるためのサインと捉える。 | ||

| 2. 情報源の調査 | 発信元は誰か?(報道機関、公的機関、匿名アカウント?) | 情報の信頼性を判断する最も基本的なステップ。 | ||

| 3. 裏取り | 同じ情報を、他の信頼できるサイトでも2つ以上見つけられるか? | 一つの情報源に頼らず、複数の視点で事実を確認する。 | ||

| 4. 日付の確認 | これは新しい情報か?古い話が再拡散されていないか? | 文脈を無視した古い情報の再利用は、偽情報の典型的な手口。 | ||

| 5. 証拠の検証 | 画像や動画なら逆引き検索。AI生成の兆候はないか? | 視覚的な証拠が本物か、操作されていないかを検証する。 | ||

注目ポイント📌

画像はまず「逆引き検索」で、いつから存在する情報なのかを確認する癖をつけましょう。

AI生成コンテンツには「物理法則」「光と影」「ディテール」に不自然さが出やすいです。

検証ツールは便利ですが過信せず、複数のチェック方法と合わせて総合的に判断することが重要です。

クリエイターとしての責任ある行動とは

私たち個人の行動が重要である一方、この問題は社会全体で取り組むべき課題でもあります。プラットフォーム事業者にはアルゴリズムを改善する責任が求められていますし、国際的にも偽情報対策のルール作りが進められています。こうした大きな流れを意識することも、クリエイターとしての視野を広げることに繋がります。

その上で、私たち一人ひとりができることは何でしょうか。

自分の「情報バブル」を意識的に壊しにいく

先に述べた「フィルターバブル(自分好みの情報だけに囲まれてしまう状態)」や「エコーチェンバー(同じ意見ばかりが響き合う閉じた空間)」。これらは、放っておくとどんどん自分を偏った情報の繭の中に閉じ込めてしまいます。時には意識的に、その心地よいバブルを壊しにいく努力が必要です。

- 違う視点に触れる: 自分とは異なる意見を持つ「信頼できる」情報源をいくつかフォローしてみる。

- 検索をクリーンに保つ: 中立的な検索結果を見たい時にブラウザの「プライベートモード」を使う。また、Googleの検索履歴やYouTubeの再生履歴を定期的に削除するのも効果的です。

- SNSのアルゴリズムをリセットする: 主要なSNSでは、広告表示などのために収集された「興味関心のリスト」をユーザーが確認・リセットできる場合があります。時々これを見直すことで、アルゴリズムによる情報の偏りを緩和できます。

メディアリテラシーとは、単に偽情報を見抜くテクニックだけではありません。あらゆるメディアには作り手の視点や意図があることを理解し、事実と意見を区別する。そうした、情報を多角的に捉える知的な態度そのものが、リテラシーの本質です。

「増幅」ではなく「報告」を。拡散に加担しないために

SNSで今回の偽津波動画のような、明らかに悪質な偽情報や、人を傷つけるデマを見つけてしまった時、あなたならどうしますか?

正義感から「これは嘘です!」とコメントをつけたり、間違いを指摘するために引用リツイート(リポスト)したくなる気持ちは、とてもよく分かります。しかし、その行動は、残念ながら逆効果です。

SNSのアルゴリズムは、コメントやシェアといった「エンゲージメント」に反応します。あなたがどんな意図であれ、その投稿に反応した時点で、アルゴリズムは「お、この投稿は人気があるな」と判断し、さらに多くの人に見せようとしてしまうのです。つまり、善意の行動が、結果的に偽情報の拡散を手伝ってしまう(増幅させてしまう)ことになりかねません。

では、どうすればいいのか。正解は、静かに「報告(通報)」し、その場を去ることです。

各SNSには、偽情報やスパムなどを報告するための機能が必ずあります。その機能を使ってプラットフォームに通知し、あとは彼らの対処に任せる。もし、正しい情報を広めたいのであれば、その偽情報に触れるのではなく、全く新しい投稿として、気象庁や信頼できる報道機関のウェブサイトへのリンクを共有するのが最も効果的です。

偽情報を広める「増幅器」になるのではなく、それを食い止める「防波堤」になる。この意識がとても大切です。

注目ポイント📌

心地よい「情報バブル」の中にいないか、時々意識的に外の視点に触れることが大切です。

偽情報への反論や注意喚起のためのシェアも、結果的に拡散を手伝ってしまいます。

正しい行動は、静かにプラットフォームへ「通報」し、必要なら正しい情報を新規投稿でシェアすることです。

まとめ:偽情報に時間を奪われず、クリエイティブな毎日を

私たちが経験した混乱は、他人事ではありません。

GrokやGoogleのAIによる誤情報、SNSを駆け巡った偽の津波動画。これらは、AI技術が日常に深く浸透する中で、誰もが直面しうる新しい課題を明確に示しました。技術の仕組みやリスクを理解しないままでは、意図せず自分が被害者や、偽情報の拡散に加担する側になってしまう可能性があります。

今後も同様の、あるいはより巧妙な偽情報に直面する可能性は高いでしょう。その時に備えて、冷静に対処することが求められます。

感情に流されず「立ち止まる」意識、情報源を確かめる「SIFTメソッド」、平時から信頼できる情報源を確保しておくこと、そして拡散に加担せず「通報」するという責任ある行動。こうした一つひとつの行動が、自分自身と社会を偽情報から守るための、有効な手段となります。

AIは、正しく使えば創造性を拡張する強力なツールです。その利点を最大限に活かすためにも、AIがもたらす課題を理解し、偽情報によって貴重な時間や精神的なエネルギーを消耗しないよう、集中できる環境を整えることが重要です。

【免責事項】

この記事で紹介しているツールや手法は、偽情報の可能性を判断するための一助となるものですが、その正確性や真偽を100%保証するものではありません。情報の最終的な判断は、複数の情報源を元にご自身の責任で行ってください。また、各ツールの仕様やサービス内容は変更される可能性がありますので、ご利用の際は公式サイトをご確認ください。

📚 参考ソース

- 災害時における真偽判別の難しい情報の伝搬傾向と期待される各ステークホルダーの対応・対策(PDF)|総務省

- 令和5年版 情報通信白書:インターネット上での偽・誤情報の拡散等(PDF)|総務省

- 【津波】SNSで偽動画や根拠のない“予知”も 安易な拡散に注意|NHK

- ハルシネーションの対策5選!プロンプトも紹介|株式会社SIGNATE

- SNSでは、なぜ「デマ」が一気に拡散されるのか|東洋経済オンライン

- An Investigation of Misinformation Harms Related to Social Media during Two Humanitarian Crises|PMC (NCBI)

- 意図的にAIを悪用した事例と今後予想される事例|中部大学 鈴木肇昭研究室

- 「SNSによるフィルターバブル」を新人エンジニアに解説|セイ・コンサルティング・グループ株式会社

コメント