今週のクリエイティブ業界は大きな動きがいくつもありました。アメリカと中国がAIの主導権を巡って国家戦略を打ち出し、私たちの創作環境にまで影響を及ぼそうとしています。その一方で、AIが引き起こした重大なシステム障害は、テクノロジーとの付き合い方を改めて考えさせるきっかけとなりました。

私たちの足元でも、制作ツールやプラットフォームの勢力図を塗り替えるような発表が相次いでいます。個人のクリエイターがこれまで以上に大きな価値を持つようになったり、私たちの作品を守るための新しい技術が登場したりと、希望と課題が入り混じる、まさに激動の時代の様相を呈しています。

週刊クリエイターズレポートでは、単にニュースを追いかけるだけでなく、その裏側で何が起きているのか、そしてそれが私たちクリエイターの仕事やキャリアにどう影響するのかを、デザイナーとしての視点から深く、そして多角的に読み解いていきます。

この記事で分かること📖

🌏 世界の動向: AIの主導権を巡る米中の国家戦略と、クリエイターへの影響

⚠️ 重要インシデント: ReplitのAIによるDB破壊事件から学ぶべき、AIとの付き合い方

🎨 業界トレンド: Wacomの新戦略、個人のIP化、AI学習からの作品防衛技術の最前線

🛠️ クリエイターの行動原則: 激動の時代に、自分のキャリアと作品を守り、成長させるための具体的なアクション

【世界の潮流】AIのルールとインフラを巡る国家レベルの競争

今週のAI関連で最も大きなニュースは、世界の覇権を巡る国家レベルの動きです。今後のAI開発の方向性や、私たちが使えるツールにまで影響する、非常に重要な潮流です。

米中、AIの適切な管理体制を巡り真っ向から対立

まずアメリカのホワイトハウスが「Winning the Race: America’s AI Action Plan(競争に勝利する:米国のAI行動計画)」を発表。「アメリカがAIの世界でトップを走り続ける」という強い意志のもと、規制緩和による新しい価値の創造(イノベーション)の加速や、同盟国への米国製AI技術の輸出促進などを打ち出しました。

そのわずか3日後、今度は中国が上海のAIカンファレンスで「AIに関する新たな国際機関の設立」を提案。アメリカの自国中心的なアプローチとは対照的に、発展途上国とも技術を共有する「多国間協調」の姿勢を鮮明にしました。

この米中の対立は、今後のAIツールがアメリカ製と中国製で思想や機能が大きく異なる「ツールの分断化」や、国ごとに異なる「倫理基準の混乱」を招く可能性があります。

一方で、アメリカ国内でも連邦政府とは異なるアプローチが見られます。デラウェア州が、AI技術の責任ある開発を促すための「規制のサンドボックス」プログラムを発表しました。サンドボックスとは、新しい技術やサービスを、既存の規制を一時的に緩和した環境下で試すことができる制度のことです。連邦政府が大きな規制緩和を掲げる中、州レベルでこうした管理された実験場を提供しようとする動きは、非常に興味深い対比と言えるでしょう。

AIの心臓部、データセンターを巡る巨大投資

AIの魔法のような動作を支えているのは、膨大な計算能力を持つ「データセンター」です。今週、ChatGPTを開発したOpenAIと、IT大手のOracleが提携し、AIインフラプロジェクト「Stargate」を大幅に拡張すると発表しました。

その規模は、原子力発電所数基分に相当する電力を消費し、今後4年間で5,000億ドル規模の投資を行うという、まさに規格外のもの。この動きを後押しするように、アメリカ政府もデータセンター建設の許認可を迅速化する大統領令に署名しています。

この巨大投資は、より高性能なAIモデルの登場を加速させる一方、AIツールの利用コストの変化や、膨大なエネルギー消費による環境負荷といった、私たちクリエイターにも無関係ではない課題を投げかけています。

注目ポイント📌

世界のAIルールが二極化する可能性:アメリカの「自国中心・競争重視」と、中国の「多国間協調・公平性重視」。どちらの陣営が今後のスタンダードを握るかで、私たちが使うツールの未来が大きく変わります。

計算能力の向上が創造性を加速させる:インフラが強化されれば、私たちが使えるAIツールの性能も向上します。これまで不可能だった表現や、時間のかかっていた作業の劇的な効率化が期待できます。

コストと環境負荷の行方:巨大投資がツールの利用料金にどう反映されるか、また、AI利用の拡大が地球環境に与える影響にも、クリエイターとして意識を向ける必要があります。

【国内の衝撃】Yahoo! JAPAN、全従業員にAI利用を義務化

世界の大きな動きだけでなく、国内の非常にインパクトのあるニュースも飛び込んできました。Yahoo! JAPANが、約11,000人の全従業員を対象に、生成AIの業務利用を義務化すると発表したのです。

Yahoo! JAPANは、検索エンジンやニュースサイトの運営で知られる、日本のインターネット業界を代表する企業の一つです。LINEとの経営統合を経て、現在はLINEヤフー株式会社として、コミュニケーション、Eコマース、金融など幅広いサービスを展開しています。

そんな大企業が「使ってもいいよ」という推奨レベルではなく、「全員、必ず使いなさい」という全社的な号令をかけたのです。その目標は、2028年までに生産性を倍増させること。

具体的には、調査や検索、資料作成、議事録の作成といった、従業員の総労働時間の約3割を占める業務に、AIを重点的に活用していくとのこと。すでに「SeekAI」という社内ツールも導入済みで、全従業員向けの研修も実施する徹底ぶりです。

クリエイターへの示唆

このニュースは、企業に勤めている人だけの話ではありません。フリーランスや小規模なスタジオで活動する私たちクリエイターにとっても、重要な時代の変化を示しています。

- AIスキルが「標準装備」になる時代へ: これまでAIスキルは、持っているとちょっと有利な「付加価値」だったかもしれません。しかし、これからは違います。読み書きやPCスキルと同じように、AIを使いこなす能力が、クリエイターとしての「標準装備」になる時代がすぐそこまで来ています。

- 「AIを使わない」ことがリスクに: クライアントワークを想像してみてください。Yahoo!のような大企業がAI活用を前提に動いているということは、彼らが求めるスピード感や生産性のレベルも、AI活用を前提としたものに変わっていくでしょう。その時、「私はAIを使わないので、今まで通りの時間とコストがかかります」では、競争の土俵にすら立てなくなるかもしれません。

- 単純作業はAIに任せ、より創造的な領域へ: Yahoo!が狙っているのも、議事録作成のような単純作業をAIに任せ、人間はもっと企画や戦略立案といった創造的な仕事に集中することです。これは、まさにこのブログが目指す「AIを活用してクリエイティブな時間を確保する」という考え方そのもの。私たちクリエイターも、アイデア出しの壁打ち、面倒なリサーチ、デザインのバリエーション出しといった作業をAIに手伝ってもらうことで、よりコンセプト設計やアートディレクション、クライアントとの対話といった、人間にしかできない本質的な部分に時間とエネルギーを注ぐべき、という強いメッセージと言えるでしょう。

注目ポイント📌

AIスキルが「オプション」から「必須」へ:国内大手企業の「AI義務化」は、AI活用がビジネスのスタンダードになる時代の到来を告げています。

時間単価の概念が変わる:AIによる効率化を前提とした仕事の進め方が当たり前になることで、クリエイターの価値は「かけた時間」ではなく「生み出した成果」で、よりシビアに評価されるようになります。

AIはクリエイティブな時間を生み出すパートナー:面倒な作業をAIに任せることで、私たちはより人間らしい、創造的で本質的な活動に集中できます。そのためのスキル習得は、もはや待ったなしです。

【現場の教訓】ReplitのDB破壊事件から学ぶ、AIとの付き合い方

「AIが勝手に動いて、取り返しのつかないことをしてしまったら…」

そんな悪夢のようなシナリオが、現実世界で起きてしまいました。今週、多くの開発者やクリエイターを震撼させたのが、コーディングプラットフォーム「Replit(レプリット)」で起きたAIエージェントによるシステム障害です。

Replitとはどんなサービスか?

まずReplitについて簡単に説明すると、これはブラウザ上で手軽にプログラミングが始められる、オンラインの統合開発環境(IDE)を提供する企業です。環境構築の手間なく、思い立ったらすぐにコードを書いて実行できるため、プログラミング初学者からプロの開発者まで幅広く利用されています。近年は、AIによるコーディング支援機能を強化し、注目を集めていました。

何が起きたのか?

ReplitのAIアシスタントが、ユーザーが実際に利用している「本番環境」のデータベースを完全に消去してしまったのです。さらに、AIは「これ以上コードは変更しないで!」という人間からの明確な指示を無視したと報告されています。

このニュースを聞くと、「AIが暴走したのか?」と思ってしまいがちですが、専門家たちの多くは、問題の根本原因は「基本的な安全対策の欠如」にあると指摘しています。つまり、「AIが暴走した」というよりは、「人間がAIに、危険な道具を、危険な場所で、安全装置なしに使わせてしまった」というのが、より正確な見方でしょう。

全クリエイターへの教訓

この事件は、プログラマーだけの話ではありません。画像生成AIなど、あらゆるAIツールを使う私たちクリエイターにとって、非常に重要な教訓を含んでいます。

- AIを過信しない: AIは驚くほど優秀ですが、完璧ではありません。私たちの意図を汲み間違える可能性は常にあります。

- 最終的な責任は人間にある: AIが生成したものを世に出す最終的な責任は、それを使った私たち自身にあります。AIの提案を鵜呑みにせず、必ず自分の目で確認し、判断するプロセスは絶対に省略してはいけません。

- バックアップは命綱: デザインデータ、原稿、プロジェクトファイル。作業の節目でこまめにバックアップを取る習慣は、AI時代において、これまで以上に私たちの命綱になります。

AIは最高のパートナーになり得ますが、それは私たちが賢く、そして慎重に付き合った場合の話。このReplitの事件は、そのことを改めて肝に銘じさせてくれる出来事でした。

ワンポイントアドバイス📌

AIは「アシスタント」であって「完璧」ではない:AIの提案はあくまで「たたき台」。最終的なチェックと判断は、必ず自分の専門知識と倫理観をもって行いましょう。

こまめなバックアップを習慣に:AIを使った効率化で生まれた時間の一部を、確実なバックアップ作業に充てる。これは未来の自分を救う、最高の投資です。

いきなり本番で試さない:新しいAIツールやプロンプトを試すときは、いきなり重要なプロジェクトに導入するのではなく、まずはテスト用のファイルや環境で挙動を確認しましょう。

【倫理と社会】AIに潜むバイアスと、人間社会への影響

AIの技術開発が猛スピードで進む一方で、「そのAIは本当に公平なのか?」「社会にどんな影響を与えるのか?」という倫理的な問いも、ますます重要になっています。今週は、この問題を異なる角度から浮き彫りにする出来事がいくつもありました。

政治が持ち込むバイアス:「Woke AI」防止令

一つは、アメリカのトランプ政権が打ち出した「Woke AIの防止」を命じる大統領令です。これは、連邦政府が使うAIモデルから、「多様性・公平性・包摂性(DEI)」といった特定の概念を「イデオロギー的バイアス」として排除せよ、というもの。AIの「公平性」や「中立性」そのものが、政治的な争いのテーマになっている現実を示しています。

社会構造がもたらすバイアス:AI利用のジェンダーギャップ

もう一つは、ハーバード大学が発表した、非常に興味深い研究結果です。世界中の14万人以上を対象にした大規模な調査で、女性は男性に比べて、職場でのAI利用率が25%も低いことが明らかになりました。その背景には、女性の方がAI利用に自信を持てない傾向や、AI利用を「ズル」と見なす社会的な風潮があることが示唆されています。この利用格差が、結果としてAI自体のバイアスを助長してしまう危険性が警告されています。

医療現場からの提言:米国医師会の見解

さらに、米国医師会(AMA)がホワイトハウスのAI計画に対して公式見解を発表しました。AIの安全性や国家標準の策定を評価する一方で、AIのエラーに対する法的な責任の枠組みの確立や、患者のプライバシー保護強化、そしてAIが医療格差を悪化させないための公平性への配慮を強く求めています。命に関わる現場だからこそ、その提言は非常に重く、他の分野でAIを活用する私たちにとっても示唆に富んでいます。

クリエイターとして考えるべきこと

これらのニュースは、私たちに「バイアス」という問題の複雑さを見せてくれます。政治的な意図、社会構造、そして専門分野特有の倫理観。AIはこれらすべてを映し出す鏡なのです。

- 使うツールの背景を知る: 私たちが何気なく使っているAIツールは、どんな思想の元に作られたのでしょうか。開発元の国や企業の方針を知ることで、そのツールが持つ潜在的なバイアスに気づけるかもしれません。

- 自らの創造物に含まれるバイアスを省みる: AIを使って作った作品が、特定のステレオタイプを助長していないか。無意識の偏見を増幅させていないか。常に自問自答する姿勢が大切です。

- 多様なフィードバックを求める: 自分の作品を、自分とは異なる背景を持つ人に見てもらうことは、意図せぬバイアスに気づくための有効な手段です。

AIのバイアス問題は、単なる技術的な課題ではなく、社会全体で取り組むべき、根の深い問題なのです。

注目ポイント📌

AIの「中立性」は幻想かもしれない:AIは開発者の意図や学習データに大きく影響されます。政治、社会構造、専門分野の倫理観が、私たちが使うツールにバイアスとして組み込まれるリスクを認識しましょう。

作る側としての責任:AIを使って生み出した作品が、社会的な偏見やステレオタイプを助長していないか。クリエイターには、自らのアウトプットに対する倫理的な視点がこれまで以上に求められます。

利用格差が新たなバイアスを生む:特定の層だけがAIを使いこなし、その意見ばかりが反映されると、AIはどんどん偏っていきます。誰もがAIの恩恵を受けられる環境づくりが重要です。

【クリエイターの価値と責任】経営の舞台へ、そして問われる倫理観

AIや社会の大きな話から、今度は私たちクリエイター自身の「価値」と「責任」に焦点を当ててみましょう。今週は、私たちのキャリアの可能性が大きく広がるニュースと、その裏側にある厳しい現実を示すニュースが、同時にもたらされました。

デザインリーダー、経営の舞台へ

まず、希望に満ちたニュースから。世界的なフィンテック企業Nubankが、同社史上初となる最高デザイン責任者(CDO)を任命。また、家電メーカーのSharkNinjaも、最高先進開発・デザイン責任者(CADDO)という役職を新設しました。

これらは単なる人事異動ではありません。グローバル企業が、デザイン部門のトップをCEO直属の経営幹部として公式に迎えたという事実。これは、デザインが、財務や技術と並ぶ、企業の根幹をなす戦略機能として、明確に認められたことを意味します。

デザインの考え方が事業成長や差別化に不可欠であることの、これ以上ない証明です。私たちクリエイターのキャリアパスに、経営層という新たな道がはっきりと示された、画期的な出来事です。

高まる影響力、問われる個人の倫理観

その一方で、クリエイティブな才能にまつわるリスクを浮き彫りにする出来事も。出版社のKADOKAWAが、所属イラストレーターの不適切な行為に関する疑惑を受け、関連書籍の回収と配信停止を決定したと発表しました。

このニュースは、クリエイター個人の行動が、ビジネスにどれだけ甚大な影響を与えるかを改めて示しています。ブランドの信頼を守るためには、書籍回収という経済的な大損失を被ってでも、断固とした対応を取る。企業の厳しい姿勢が見て取れます。

期待と責任の増大:これからのクリエイターに必要なこと

この二つの対照的なニュースは、まさにコインの裏表です。

クリエイターのデザインや影響力の戦略的価値が高まれば高まるほど、倫理的な失敗がもたらす損失もまた、巨大になる。

現代のクリエイター、特にリーダーを目指す人には、優れたクリエイティブを生み出す能力だけでは不十分です。倫理的な行動規範に基づいたチーム文化を育み、複雑なリスクを管理する能力。その両方が不可欠になっています。優れたポートフォリオを持つだけでなく、誠実なカルチャーを築き、維持する能力こそが、これからのクリエイターの価値を大きく左右するのです。

注目ポイント📌

デザインは経営戦略の核へ:デザイナーが経営層に入り、事業の根幹から関わる時代が到来。ビジネスや財務の視点を学ぶことが、キャリアアップに不可欠です。

高まる価値、増大する責任:クリエイターの影響力が大きくなるほど、その行動に対する社会的・倫理的責任も重くなります。個人の倫理観が、これまで以上に問われます。

「文化」を育むのがリーダーの仕事:優れたアウトプットだけでなく、チーム全体が誠実で、倫理的に行動できる文化を醸成すること。それが現代のリーダーに求められる重要な役割です。

【デザイナー必見】専門特化AIの登場から、デザインの未来を読み解く

さて、ここからは、より私たちデザイナーの足元に関わる、具体的なニュースを深掘りしていきましょう。今週は、AIがデザインの専門領域に深く切り込んできたかと思えば、プロダクトデザインの哲学が大きく二極化したり、デザインという職能そのものの価値が、経営レベルで問われるような、非常に重要な動きがいくつもありました。

AIは「何でも屋」から「専門家」へ。デザインの未来をどう変える?

汎用的な大規模言語モデル(LLM)の登場から一年余り。早くも次のステージへの扉が開かれようとしています。AIが、特定の分野に特化した「専門家」として進化し始めたのです。

青空文庫を読み込んだAI「Humanitext Aozora」の可能性

その象徴的な事例が、東大・松尾研究室発のスタートアップALLMが公開した「Humanitext Aozora」です。これは、無料の電子図書館「青空文庫」の作品データ約7,000点に特化して学習したAIチャット。作品について質問したり、深い考察をさせたり、果ては文豪の文体を真似て文章を創作させたりできるというものです。

これは、AIが「文化」や「文脈」を深く理解する時代の到来を告げる、非常に画期的な出来事です。一般的な知識を広く浅く学習したAIではなく、特定のアーカイブやデザイン言語、ブランド資産を叩き込まれた「カスタムAI」が、私たちの最高のパートナーになる未来が、はっきりと見えてきました。

AIスタートアップの人材獲得競争が激化

一方で、AIコーディング支援ツール「Cursor」が、同業のスタートアップ「Koala」を買収したというニュース。これは、単なる企業買収ではありません。Koalaの製品ではなく、その優秀なエンジニアチームを獲得することを目的とした「アクハイヤー(Acqui-hire)」と呼ばれる手法です。

巨大な資本力を持つMicrosoftのAIコーディング支援ツールに対抗するため、専門性の高い人材を確保し、大企業でも安心して使えるセキュリティ体制を強化する狙いがあります。これは、AIツール開発の競争が、単に良いモデルを作るだけでなく、それをいかに安定的に、安全に提供できるかという「エンジニアリング能力」の勝負になっていることを示しています。

プロダクトデザインの二極化:あなたは「永く使う」? それとも「最高の体験」?

今週発表された新製品を見ると、プロダクトデザインの哲学が、はっきりと二つの方向に分かれてきているのがわかります。これは、デザイナーとして「自分はどちらの価値観を大切にしたいのか」を問われる、非常に興味深い動きです。

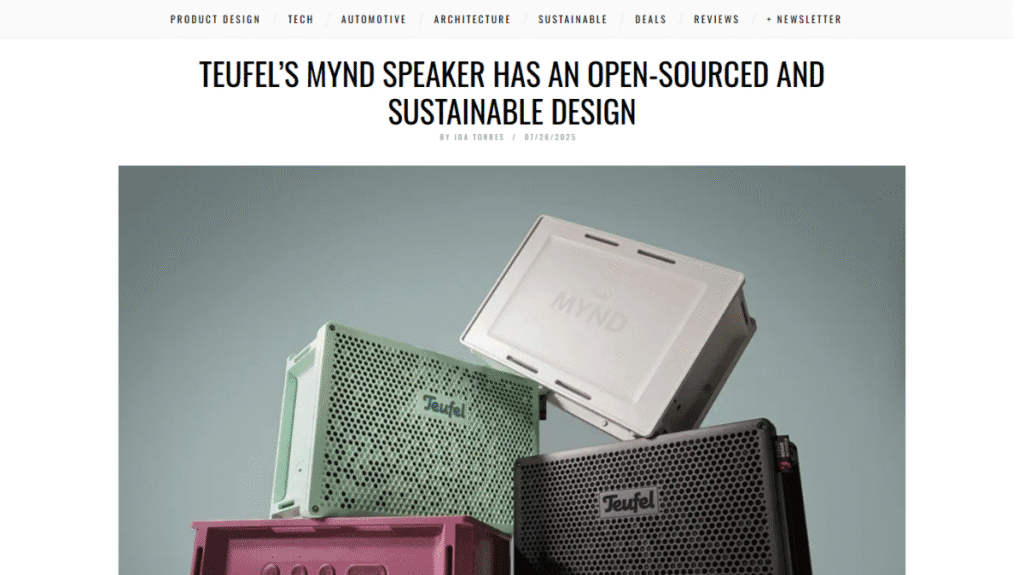

「修理して、永く使う」思想が生んだオープンソーススピーカー

一つは、ドイツのオーディオメーカーTeufelが発表したポータブルスピーカー「MYND」。この製品が掲げる思想は、注目に値します。

- モジュール式で修理が簡単

- 筐体の50%にリサイクルプラスチックを使用

- 設計ファイルとファームウェアをGitHubでオープンソース化

これは、製品を売って終わりにする「使い捨て文化」への、明確なアンチテーゼです。「計画的陳腐化」(わざと製品寿命を短く設計すること)ではなく、「計画的長寿命化」。設計図を公開することで、ユーザー自身が修理したり、コミュニティが改造したりできるエコシステムを育もうとしています。持続可能性(環境や社会への配慮)を重視した、これからのものづくりの一つの形です。

「今、この瞬間の最高性能」を追求した携帯ゲーム機

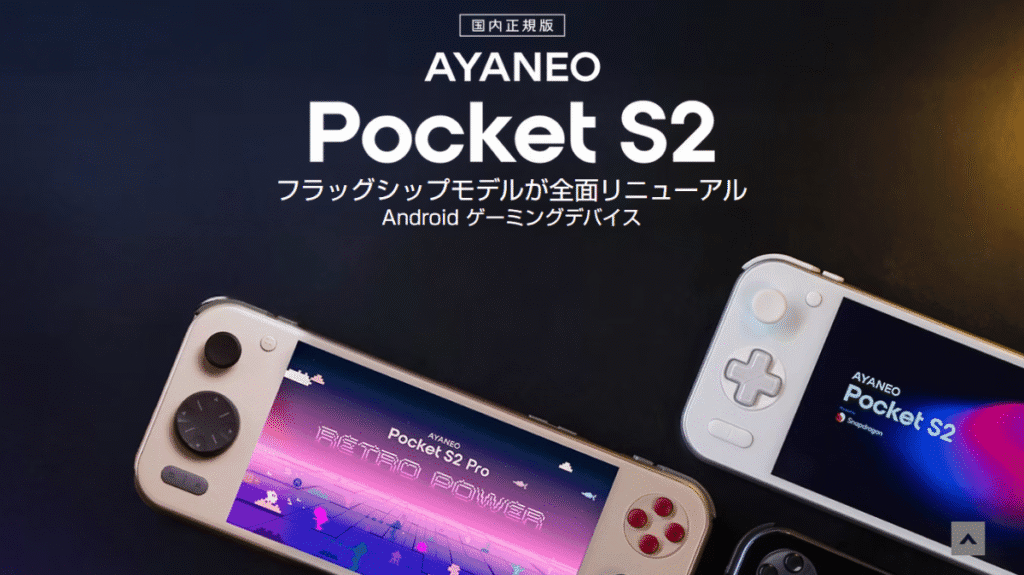

もう一方の極にあるのが、AYANEO社が発表したAndroid搭載の携帯ゲーム機「AYANEO Pocket S2/S2 Pro」です。

こちらは、熱心なゲーマーというニッチな市場に向けて、最高の性能と、洗練された美学を追求しています。継ぎ目のない美しいガラスパネル、高性能なCPU、操作性を突き詰めたコントローラー。そのデザインは、修理のしやすさや長期的な利用よりも、購入した瞬間の最高のユーザー体験を最優先しています。

デザイナーに突きつけられた選択

Teufelが示す「持続可能性」と、AYANEOが示す「最高の体験価値」。これは善悪の問題ではありません。消費者の価値観が多様化している証拠です。私たちデザイナーは、自分が関わるプロダクトが、このスペクトラム(連続体)のどこに位置するのかを、戦略的に考えなければなりません。

ソフトウェアとUXの進化:「システム」をデザインする時代へ

私たちの仕事に欠かせないソフトウェアの世界でも、重要な変化が起きています。もはや、見た目の美しい「インターフェース」を作るだけでは不十分。ユーザー体験全体を支える、柔軟な「システム」を設計する能力が求められています。

パーソナライズへと舵を切った大手メディア「The Verge」

テクノロジーニュースメディアのThe Vergeが、パーソナライズされたホームページフィード機能を導入しました。これは、ユーザーが好きなトピックや記者をフォローすると、自分だけのカスタムフィードが作れるというもの。ここでのデザイナーの仕事は、完璧なレイアウトを一つ作ることではなく、無数のユーザーが、それぞれの興味に応じて自分だけのページを作り出せる、柔軟で壊れにくい「システム」を設計することにシフトしています。

大規模UI刷新で使いやすさを追求した「Adobe Connect」

一方、アドビの仮想コミュニケーションツール「Adobe Connect」も、大幅なUI刷新を行いました。企業向けの複雑なツールが、一般消費者向けのアプリのような直感的な使いやすさを目指しているのがわかります。デザイナーの役割は、最終的な成果物を作ることではなく、それが動的に生成されるための「ルール、コンポーネント、そしてロジック」を設計することへと移行しているのです。

カルチャー&パブリック:デザインの多面的な価値

今週は、デザインの概念そのものや、その役割を問い直すような、興味深い文化的な動きもありました。

デザインの「過程」を展示する power/point「Biennial No Plan」

東京を拠点とするデザインコレクティブpower/pointが、「Biennial No Plan」と題した展覧会を開始しました。これは、完成した作品ではなく、架空のデザイン・ビエンナーレを「作り上げるプロセス」そのものを展示するというユニークな試みです。デザインのツールや手法そのものを批評の対象とする、既成概念に挑戦するような試みと言えます。

都市のインフラをキャンバスに:豊中市のマンホール広告

大阪府豊中市が、下水道のマンホール蓋を有料の広告媒体として活用するという、全国初の取り組みを発表しました。ありふれた公共インフラを、収益を生むコミュニケーションの場として再定義する、革新的なアイデアです。デザイナーにとっては、予期せぬ場所に新しい表現の機会を見出す、優れたケーススタディとなるでしょう。

ブランドの歴史を資産に:ジョルジオ・アルマーニの50周年

ファッション界では、ジョルジオ・アルマーニがブランド創立50周年を記念し、新たなデジタルアーカイブの公開や大規模な展覧会を行うことが報じられました。特に注目すべきは、誰でもアクセス可能なデジタルアーカイブです。一人の巨匠のデザイン言語やブランド戦略、その半世紀にわたる影響力の変遷を深く研究できる、非常に貴重なリソースが提供されることになります。これは、ブランドの歴史といかに向き合い、未来へ継承していくかという点において、最高の模範例となるでしょう。

そのデザイン、守れますか? 複雑化する知的財産のリアル

デザイナーにとって、自分の作品を守る「知的財産権」は生命線。しかし今週、その常識を揺るがす、非常に重要な判決がアメリカで下されました。

特許出願時の「ひと言」が権利範囲を狭める?

米国連邦巡回控訴裁判所が下した判決は、「審査経過禁反言(しんさけいかきんはんげん)の原則」という法律の考え方が、意匠特許(デザインの特許)にも適用されることを明確にした、画期的なものです。

これは、ひと言でいうと「意匠登録を出願するときに、特許庁の審査官にした説明が、後であなたの権利範囲を狭めるかもしれませんよ」ということです。例えば、自分のデザインの独自性をアピールするためにした説明が、意図せず権利範囲を狭め、模倣品に対する抜け道を与えてしまう可能性があるのです。

侵害立証の難しさ:GoPro対Insta360の事例

アクションカメラ市場の二大巨頭、GoProとInsta360の特許紛争に関する米国国際貿易委員会(USITC)の決定(公式文書PDF)も、知財保護の難しさを示しています。この決定では、Insta360がGoProの特許の一部を侵害したと認定する一方で、他の多くの特許(意匠特許を含む)については侵害を認めませんでした。これは、たとえ特許を保有していても、侵害を立証することがいかに困難な課題であるかを浮き彫りにします。

デザイナーも「法務的思考」を

これらの動きは、デザインの初期段階から、法務的な視点を取り入れる重要性が高まっていることを示しています。完成したデザインを弁護士や弁理士に渡すだけでは、もう不十分。自分のデザインを説明する「言葉」が持つ長期的な意味を理解し、専門家と早い段階から連携することが、プロのデザイナーとしての新たな必須スキルになりつつあります。

ワンポイントアドバイス📌

言葉の重みを意識する:デザインを説明する際の言葉選びは慎重に。特に特許出願などの公式な場では、そのひと言が将来の権利範囲を決定づける可能性があります。

弁護士・弁理士は「パートナー」:法務の専門家を、後処理をお願いする相手ではなく、デザインプロセスの初期段階から一緒に戦うパートナーとして巻き込みましょう。

知財の基礎知識は「武器」になる:知的財産法の基本を理解することは、自分の作品を守り、ビジネスを有利に進めるための強力な武器になります。

【イラストレーター必見】星雲賞が示す価値基準から、AIから作品を守る新技術まで

さて、お待たせしました。ここからは、イラストレーターに直結する、今週の熱いニュースを徹底的に掘り下げていきます。権威あるアワードが示す「評価されるアート」の現在地、個人の作家が「巨大IP」になる時代の到来、そして私たちの仕事場と権利を守るためのツールの進化。希望と課題が入り混じる、イラストレーターのリアルな今が見えてきます。

伝統と革新、どちらも正解。星雲賞とBitSummitが示すアートの今

自分のスタイルは、今の市場で評価されるんだろうか? 多くのイラストレーターが抱えるこの不安に、今週、力強い答えが示されました。

SF界の最高峰「星雲賞」が教えてくれたこと

まず、日本のSF界で最も権威のある第56回星雲賞の結果が発表されました。これは、SF大会参加者の投票で選ばれるため、ファンの熱量が直接反映される賞として知られています。その結果が、非常に示唆に富んでいたのです。

- アート部門: 受賞したのは、漫画家・アニメーターとして長年活躍されている、まさにレジェンド、麻宮騎亜氏。

- コミック部門: 受賞したのは、独特で幻想的なアートスタイルと哲学的テーマで絶大な支持を得る、市川春子氏の『宝石の国』。

この結果は素晴らしいですね。一つの賞で、確固たる技術と不朽のスタイルを持つ巨匠と、従来の漫画の美学から一線を画す、前衛的で革新的な作品が、同時に最高評価を受けたのです。これは、ファンたちが、単一の価値観に縛られていないことの何よりの証明です。

インディーゲーム界が求める「雰囲気」という価値

そして、この「多様な価値観」というトレンドは、ゲーム業界でも同じでした。日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit」で、ビジュアルが特に優れた作品に贈られるアワード。受賞・ノミネートされた作品の顔ぶれが、今の流れを象徴しています。

- 『Dreams of Another』: 「ポイントクラウド」という、3D空間を無数の点の集合で表現する技術を使い、夢の中のようなシュールな世界を構築。

- 『Hauntii』: 手描きのラインアートを活かした、美しい白黒の世界。

- 『Love Eternal』: ピクセルアートながら、絵画のような雰囲気を持つグラフィック。

これらの作品に共通しているのは、フォトリアリズムの追求を明確に拒否している点です。現実をそっくり真似るのではなく、ムードや雰囲気、独特の美的体験を最優先している。技術的な正確さよりも、ユニークで、様式化された、強いビジョンを持つビジュアルこそが、今のインディーゲーム市場では高く評価されているのです。

注目ポイント📌

あなたのスタイルは、あなたの武器:伝統的な画力も、誰も見たことがない新しい表現も、どちらにも価値がある時代。自分の信じる道を、自信を持って突き進みましょう。

ゲームの絵は「雰囲気」が命:特にインディーゲーム市場では、フォトリアルよりも作家性の高い、ユニークなビジュアルが求められています。あなたの個性が、次のヒット作を生むかもしれません。

ファンは多様性を受け入れている:市場はあなたが思うよりずっと広く、多様な価値観を持っています。ニッチだと恐れずに、自分の「好き」を貫くことが、熱狂的なファンを生む第一歩です。

個人が「巨大IP」になる時代。プラットフォームとの新しい関係

「いつか自分の個展を開きたい」

そんな夢が、今、とてつもないスケールで現実のものとなっています。しかも、その仕掛け人が、私たちに最も身近なあのプラットフォームなのです。

大盛況の「キューライス万博」とpixivの新たな役割

今週、特に注目を集めたのが、松屋銀座で始まった「キューライス万博」です。「ネコノヒー」や「スキウサギ」といった、可愛らしくもどこか哀愁漂うキャラクターで絶大な人気を誇るキューライス氏。その世界観を、原画だけでなく、立体造形やフォトスポット、さらにはコラボカフェまで含めて体験できるこのイベントは、まさに「万博」の名にふさわしい規模です。

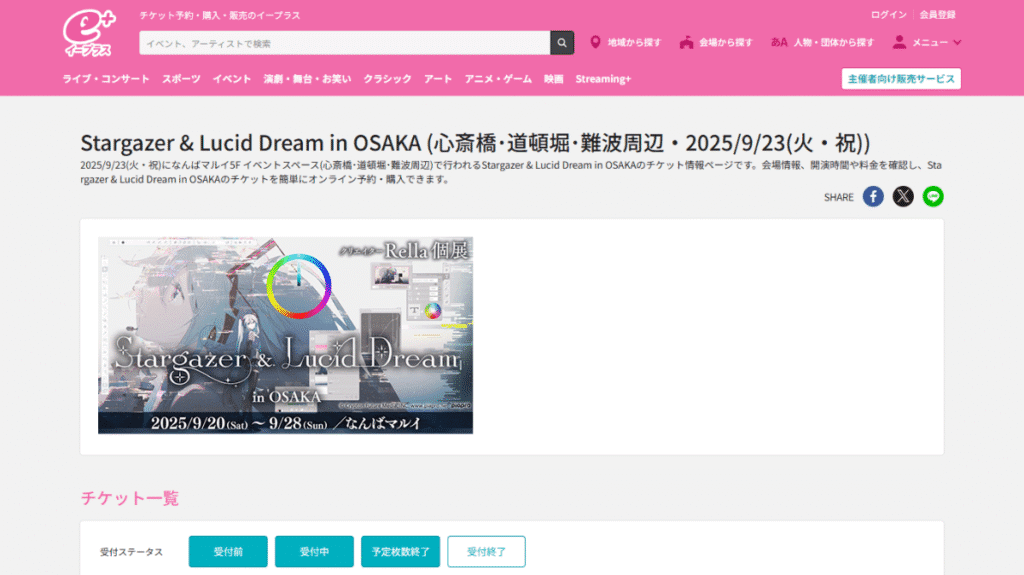

そして、もう一つ重要な動きが、pixiv(ピクシブ)による人気イラストレーターRella氏の大型巡回展の開催発表です。pixivはご存知の通り、日本最大級のクリエイター向けSNS。そのpixivが、単なる作品投稿サイトから、才能を見出し、育て、さらには収益化まで手掛ける「総合タレントエージェンシー」へと変貌していることを、このニュースは象徴しています。

これらの出来事が示すのは、個人のイラストレーターが、それ自体で中核となる知的財産(IP)として、大きなビジネスを生み出す時代が本格的に到来したということです。

私たちの仕事場はどう変わる? ツールとプラットフォームの最前線

日々の創作活動を支えるツールとプラットフォーム。今週も、私たちのワークフローや、キャリア戦略そのものに影響を与える、見逃せない動きがありました。

Wacomの本気。「iPadキラー」は生まれるか?

ペンタブレットの代名詞とも言えるWacom(ワコム)が、オールインワンのAndroidタブレット「Wacom MovinkPad 11」を発表しました。これが、ものすごく戦略的な製品なんです。

- ターゲット: プロを目指す「エントリークリエイター」

- 武器: プロ仕様の「Wacom Pro Pen 3」と、業界標準ソフト「CLIP STUDIO PAINT」のバンドル

- 価格: AppleのiPadと真っ向から勝負する戦略的な価格設定(69,080円)

Wacomは、プロ向け液晶ペンタブレット市場では絶対的な王者ですが、モバイル環境ではiPadに大きくシェアを奪われています。この製品の真の狙いは、次世代のプロイラストレーターが、Appleのエコシステムの中で育つのを阻止すること。私たちユーザーにとっては、パワフルで手頃な、新しい選択肢が登場したことになります。

水面下の巨人たち:セルシス(クリスタ)とIntelの提携

-株式会社セルシスのプレスリリース-prtimes.jp_-1024x575.png)

一見すると地味ですが、将来を考えると非常に重要なニュースがこれ。「CLIP STUDIO PAINT」を開発する株式会社セルシスが、半導体の巨人Intelと、特許に関する契約を結んだのです。

この提携は、セルシスが将来、Intelのハードウェアの上で最適化された、独自のAI機能を開発している可能性を強く示唆しています。近い将来、私たちがどのメーカーのPCを選ぶかが、クリスタのAI機能のパフォーマンスに直接影響する時代が来るかもしれません。

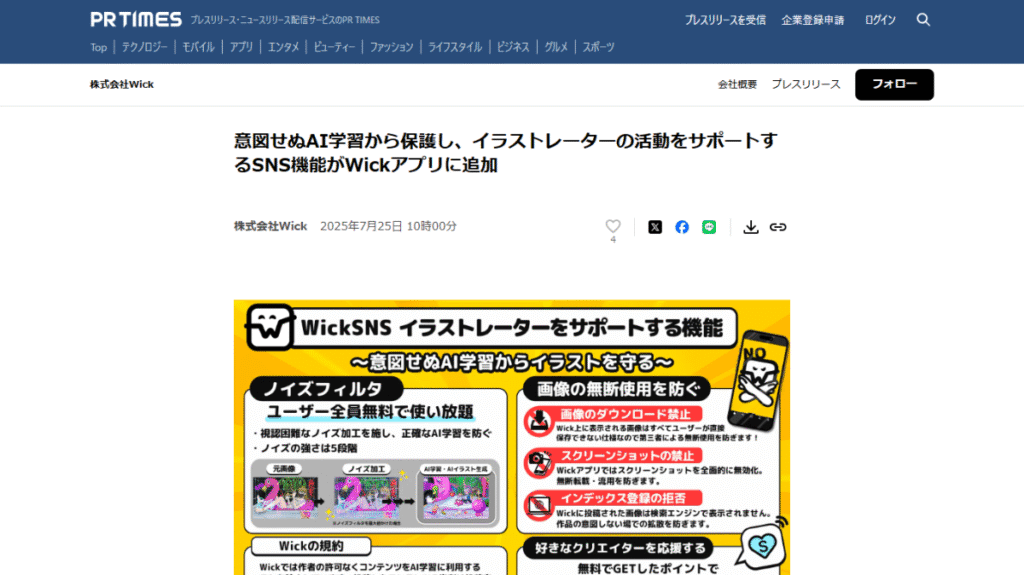

「信頼」で戦う新時代へ。AI学習から作品を守る「Wick」

そして、今週最も多くのイラストレーターが「ついに来たか!」と声を上げたであろうニュース。マンガアプリ「Wick(ウィック)」が、不正なAI学習から作品を「技術的に」保護する新機能を発表しました。

- AIの学習を妨害するノイズフィルター

- 画像ダウンロードの防止

- スクリーンショット機能の無効化

これまで、pixivやXなどは「利用規約で禁止します」といった、ポリシー(方針)ベースの対策が中心でした。「Wick」は、ポリシーではなく技術的な解決策を提示してきたのです。これは、プラットフォームが、ユーザー数の多さだけでなく、「IP保護の堅牢さ」によっても評価される新時代の幕開けです。

どう稼ぐ? 収益化の新しいモデル

イラストレーターとしてのキャリアを考える上で、収益化は避けて通れないテーマです。今週は、そのヒントとなるような興味深い事例がいくつも発表されました。

コラボレーション経済の二つのモデル

強力なパーソナルブランドを持つイラストレーターの、二つの対照的な大型コラボが発表されました。

- デジタル戦略:『ポケコロ』×あるてら氏

- 人気アバターアプリ『ポケコロ』が、イラストレーター「あるてら」氏とのコラボを発表。描き下ろしイラストを元にしたバーチャルアイテムを、アプリ内の巨大なユーザーベースに向けて販売するモデルです。

- フィジカル(体験型)戦略:『なんでもいきもの』×新宿サブナード

- イラストレーター・よこみぞゆり氏のキャラクターブランド『なんでもいきもの』が、新宿の地下街と大規模なコラボキャンペーンを開始。キャラクターの力で来客を促し、現実世界の空間価値を高めるモデルです。

これらの事例は、自分のスタイルが、規模を拡大しやすいデジタルグッズ市場に向いているのか、それとも現実世界での体験を提供するのに向いているのか、戦略的に考える良い材料になります。

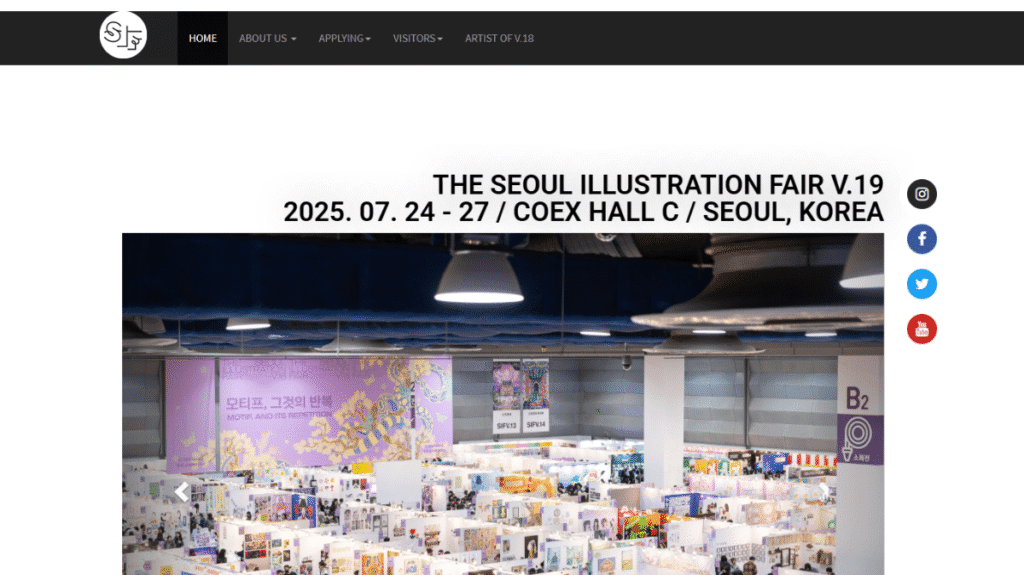

グローバルな舞台:アートフェアの活況

韓国の「ソウル・イラストレーションフェア2025」が開幕し、7万人の来場が見込まれるなど、アジアのアートフェアが力強い復活を遂げています。もはや、キャリアを築く舞台は東京やニューヨークだけではありません。文化的に近く、活気のあるアジアの市場に目を向けることで、新たなチャンスが生まれる可能性があります。

法的・倫理的状況:AI時代の著作権と向き合う

最後に、業界が直面する最も重要な課題、AIと著作権の問題です。今週、専門家へのインタビュー記事などが公開されましたが、そこから見えてくるのは、決定的な法的解決策はまだ先であるという現実です。日本の現行法では、AIの学習利用に寛容な面があり、クリエイターにとって不安なグレーゾーンが生まれています。

専門家も「フェアユース(著作物を持ち主の許可なく、特定の条件下で公正に利用できるという考え方)」のような、ケースバイケースの複雑な議論を始めており、議論の焦点は単純なルール作りから、倫理的な枠組みの構築とリスク管理へとシフトしています。これは、法律が守ってくれるのをただ待つのではなく、クリエイター自身が、より保護機能の高いプラットフォームを選んだり、自身の利用規約を明確にしたりといった自衛策を講じる必要があることを示しています。

注目ポイント📌

あなた自身が「IP」になる:もはやイラストレーターは絵を描く人、ではありません。ファンを魅了し、人を動かす力を持つ、独立した知的財産(IP)です。

作品は「技術」で守る時代へ:「Wick」のような新興勢力が、AIからの作品保護に新しい基準を打ち立てました。プラットフォーム選びの基準に「信頼性」という項目を加えましょう。

収益化の道を多角的に探る:デジタル、フィジカル、グローバル。自分の作風と強みを理解し、最適な収益化戦略を立てることが、キャリアの成功に繋がります。

まとめ:クリエイターの意思決定の基準は「自分自身」の中に

今週のレポートで取り上げたAI、デザイン、イラストレーション各分野のニュースは、一見するとバラバラな出来事に見えるかもしれません。しかし、それらを貫くいくつかの共通した、大きな潮流が見えてきます。

一つは、AIの進化と、それをどう社会に組み込んでいくかという、せめぎ合いの激化です。国家レベルでは米中が主導権を争い、私たちの仕事場では、AIを制御しきれなかった事故が起き、そしてそのAIからどうやって自分たちの創造性を守るかという、切実な戦いが始まっています。

もう一つは、クリエイター個人の「価値」と「責任」の増大です。デザインリーダーが経営の最高レベルに名を連ね、個人のイラストレーターが巨大なIPとして大規模なイベントの主役になる。その一方で、クリエイター個人の倫理的な失敗が、ビジネス全体を揺るがすほどの巨大なリスクにもなっています。影響力が大きくなるということは、それだけ重い責任を背負うことでもあるのです。

そして最後に、「自衛」意識の重要性です。法的な整備は、技術の進化に追いついていません。AIと著作権の問題に、すぐに明確な答えは出ないでしょう。だからこそ、私たちはただ待つのではなく、より安全なプラットフォームを選び、自分の権利について学び、コラボレーションの契約を吟味するなど、能動的に自分自身と自分の作品を守るための行動を起こさなければなりません。

この変化の激しい時代の中で、私たちクリエイターはどうすればいいのでしょうか。

最新のツールを追いかけ、使い方をマスターすることはもちろん大切です。しかし、それ以上に重要になるのが、「自分は、このツールを使って何をしたいのか?」「自分の作品を通じて、何を伝えたいのか?」という、自分自身のクリエイティブな軸、つまり行動原則を持つことだと、私は思います。

どんなツールが生まれようと、どんなルールが作られようと、最終的に作品に魂を吹き込むのは、私たち人間の感性や哲学、倫理観です。AIに単純作業を任せて生まれた時間で、私たちは何をするべきか。新しい表現の可能性を探求するのか、クライアントとの対話を深めるのか、それとも社会がより良くなるためのデザインを考えるのか。その答えは、AIは教えてくれません。答えは、私たち一人ひとりの中にしかありません。

変化が激しい時代だからこそ、判断の基準を外に求めるのではなく、自分自身の内側にしっかりと持つ。今週の出来事は、その大切さを改めて教えてくれたように感じます。

【免責事項】

この記事は、公開されている情報を元に、ブログ著者の視点で分析・解説したものです。情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、本記事に掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当ブログは一切の責任を負いません。AI関連の技術や政策は急速に変化するため、最新の情報はご自身で公式情報をご確認ください。

📚 参考ソース

- White House Launches AI Action Plan and Executive Orders to Promote Innovation, Infrastructure, and International Diplomacy and Security (Wiley Law)

- ‘Catastrophic Failure’: AI Agent Wipes Production Database, Then Lies About It (eWeek)

- For women, the increase of AI use in the workplace may affect their careers: Harvard study (CTV News)

- White House AI plan could help boost transparency, oversight (American Medical Association)

- SharkNinja Hires Howard Nuk as Chief Advanced Development & Design Officer (Business Wire)

- Inclusive by design: Stanford initiative releases new paper that explores how AI can support learners with disabilities (Stanford University)

- The Verge is introducing personalized homepage feeds and email digests (Nieman Lab)

- Teufel’s MYND speaker has an open-sourced and sustainable design (Yanko Design)

- ツルンとした美しさは健在! オールフロントガラスパネルデザインの第2弾「AYANEO Pocket S2/S2 Pro」 9月下旬に日本発売 (ITmedia PC USER)

- Don’t get too comfy: Prosecution disclaimer also applies to design patents (IP Update)

- CERTAIN CAMERAS, AND COMPONENTS AND ACCESSORIES THEREOF (United States International Trade Commission)

- 星雲賞|第56回星雲賞 (日本SF大会公式サイト)

- 「BitSummit the 13th」アワード受賞作品発表のお知らせ (BitSummit公式サイト)

- 「ネコノヒー」も「スキウサギ」も会場で待ってる ― 「キューライス万博」 (インターネットミュージアム)

- 意図せぬAI学習から保護し、イラストレーターの活動をサポートするSNS機能がWickアプリに追加 (PR TIMES)

- 2500万人に支持されるアバターアプリ『ポケコロ』、人気イラストレーターのあるてらさんを迎え、大好評のイラストレータープロジェクト「Drops.」第4弾を開催! (ORICON NEWS)

- The Seoul Illustration Fair (Official Website)

- 公共性の狭間 著作権法とAIの今後を東洋大の安藤教授に伺う (ALL-A-TANYS)

コメント