最近、SNSのタイムラインや作品投稿サイトを見ていると、ふと「あれ?」と感じることはありませんか? どこかで見たような作風のイラストが並んでいたり、好きなクリエイターさんの作品が探しにくくなっていたり。その胸の内で感じる「もやもや」の正体、それは「プラットフォーム汚染」という、今まさに進行している現象かもしれません。

生成AIの進化はすさまじく、私たちのクリエイティブワークを助けてくれる、これ以上なく心強い存在になり得ます。アイデア出しを手伝ってもらったり、面倒な作業を効率化したり。そうして生まれた時間で、もっと本質的な創作活動に集中する。それこそが、AIとの理想的な付き合い方だと、私は信じています。

しかしその一方で、AIが生み出すコンテンツが、私たちが愛する創作の場、つまりプラットフォームそのものの価値を、根底から揺るがしかねない事態も起きています。これは単に「質の低いAIイラストが増えた」という単純な話ではありません。もっと根深く、私たちの活動の基盤、そしてクリエイティブの未来そのものに関わる、大きな問題提起なのです。

この記事では、AI時代を生きる私たちクリエイターが決して無視できないこの問題を、その原因から現状、そして各プラットフォームの対応まで、じっくりと掘り下げていきます。そして最後に、私たちがこの大きな変化の波をどう乗りこなし、自分の創作を守り、その価値を高めていくべきか、そのための具体的な行動指針を探っていきましょう。

この記事で分かること📖

⚖️ 問題の全体像:なぜ今「プラットフォーム汚染」が起きているのか、その原因と構造が分かります。

📜 権利のキホン:クリエイターが知るべきAIと著作権の、複雑でデリケートな関係性を整理できます。

🏢 各社の戦略:Adobe、pixiv、ArtStationなどがどう考え、どう動いているのか、その企業背景と共に比較できます。

🧭 未来への指針:AI時代を生き抜くために、私たちクリエイターが今から何をすべきか、具体的なアクションプランが見えてきます。

「プラットフォーム汚染」の正体 – 私たちの創作の場に起きていること

「汚染」と聞くと、少し強い言葉に感じるかもしれません。しかし、これは決して大げさな表現ではなく、現在進行形で起きている問題の深刻さを表しています。私たちが日常的に利用しているプラットフォームで、その根幹を揺るがすような、いくつかの現象が同時に進んでいます。

見た目の問題だけじゃない、品質低下の構造

多くの人が最初に「AIの作品って、ちょっと…」と感じるのは、見た目の違和感かもしれません。ですが、問題はもっと多層的です。

- 技術的な欠陥(アーティファクト)

「アーティファクト」とは、AIが画像を生成する際に意図せず生じてしまう、不自然な部分や画像の乱れのことです。不自然に曲がった指や、6本以上ある指。意味をなさない謎の文字列。妙にツルツルした不自然な質感。こうしたAI特有のミスは、いわば「分かりやすい品質の低さ」です。十分な修正や調整を経ずに生成されただけのコンテンツが溢れると、プラットフォーム全体のビジュアルレベルが下がって見えてしまいます。 - 均質性と独創性の欠如

より根深いのが、この「均質化」の問題です。多くのAIモデルが、インターネット上から集められた同じような巨大データセットで学習し、ユーザーも似たような人気のプロンプト(AIへの指示文)を使うことで、結果的に生まれる作品のスタイルがどんどん似通ってきてしまう現象です。かつては多種多様なクリエイターのユニークな作品で溢れていたはずの場所が、どこかで見たような同じ顔、同じ構図の作品で埋め尽くされてしまう。これは、プラットフォームが持つ「多様性」という魅力そのものを、大きく損なってしまいます。 - AIスロップの台頭

さらに厄介なのが、「AIスロップ」です。これは、人間の創造的な意図や丁寧な監修をほとんど介さずに、ただただ大量生産される低品質なコンテンツを指す言葉です。Kindleストアで、内容が支離滅裂なAI生成の電子書籍が大量に出回ったという話は、その典型例でしょう。その目的は、アルゴリズムをハックすることや、低労力での収益化。これはもはや創作活動とは呼べず、プラットフォームを情報の置き場としての価値すらない場所にしてしまう危険な行為です。

探せない、見つからない。「発見」機能の崩壊

クリエイターにとって、自分の作品を誰かに見つけてもらうことは活動の生命線です。プラットフォームの検索機能や発見機能(トップページのおすすめなど)は、そのための重要な仕組み。しかし、その生命線がAIによって脅かされています。

pixivやBOOTHのようなサイトで、タグ検索をしたら延々と似たようなAI作品が表示され、お目当ての人間のクリエイターの作品にたどり着けない、といった経験をした方もいるのではないでしょうか。AIコンテンツの圧倒的な「量」が、プラットフォームの発見メカニズムを詰まらせてしまう「検索汚染」は、本当に深刻です。

そして、この汚染はクリエイティブな場所に留まりません。Google検索では、AIで自動生成された価値の低いSEOスパムサイトが問題となり、Googleは「SpamBrain」というシステムで日々対抗しています。信頼性が命であるはずの学術検索エンジンですら、AIが生成した「ジャンクサイエンス(偽の学術論文)」が報告されるなど、問題はウェブ全体に広がっているのです。

最も怖い「倫理的な汚染」

そして、プラットフォーム汚染の最も深刻な側面が、この「倫理的な汚染」です。これは、私たちの社会の信頼基盤そのものを脅かす問題と言えます。

- 偽情報とディープフェイク

本物と見分けがつかない偽の被災画像や、有名人のディープフェイク動画。これらが詐欺や名誉毀損、政治的なプロパガンダに悪用されるリスクは、もはやSFの世界の話ではありません。実際に香港では、ディープフェイクのビデオ通話を使った詐欺で、日本円にして約38億円もの被害が出ています。 - バイアスの増幅

AIは、インターネット上の膨大なデータを学習して賢くなります。しかし、その元データに社会的な偏見や差別が含まれていれば、AIはそれを素直に学習し、時には増幅してしまいます。結果として、差別的、あるいは倫理的に問題のあるコンテンツが意図せず生成されてしまうリスクを常にはらんでいるのです。 - モデル崩壊

これは少し未来の話に聞こえるかもしれませんが、長期的に見ると非常に深刻なリスクです。AIが生成したデータを、別のAIが学習データとして使うことを繰り返していくと、どうなるでしょうか。コピーを繰り返したカセットテープのように情報が劣化していき、最終的にはAIが元の人間が作ったデータの繊細なニュアンスを忘れてしまう。この「モデル崩壊」は、将来のデータエコシステム全体を汚染してしまう可能性が指摘されています。

注目ポイント📌

この「プラットフォーム汚染」は、単一の問題ではなく、三層構造の危機として理解できます。

第一に、ユーザーが最初に目にする品質の危機(技術的欠陥、均質性)。

次に、質の高いコンテンツを探そうとした際に直面する発見の危機(検索汚染、スパム)。

そして最終的に、見ているものが本物か、誰が作ったのかを確信できなくなったときに突き当たる信頼の危機(偽情報、バイアス)です。

なぜこんなことに? – 誰もが知っておきたいAIと著作権の「今」

プラットフォームで起きている混乱の背景には、非常に複雑な「法律」と「権利」の問題があります。専門的で難しいと感じるかもしれませんが、自分の作品を守り、AIと賢く付き合っていくためには、最低限の知識が不可欠です。ここでは、できるだけ分かりやすくポイントを解説していきます。

大原則:「AI」は“作者”にはなれない

まず知っておきたい大原則は、日本の著作権法では、AIそのものが著作者になることは認められていない、ということです。著作権で保護されるのは、あくまで「思想又は感情を創作的に表現したもの」。つまり、そこには人間の創造的な関与が必要不可欠なんです。

この「人間の関与」の度合いが、次の重要な区別につながります。

- AI生成 (AI-Generated)

人間がやることは、簡単なプロンプト(「青空と白い猫」など)を入力する程度で、あとはAIが自動で作り出したもの。現在の法的な解釈では、これに著作権は発生しないと考えられています。 - AIアシスト (AI-Assisted)

AIをあくまで「道具」として使い、人間がアイデア出しから構成、修正、仕上げまで、創作の中心的な役割を担っているもの。Photoshopのブラシを使うのと同じ感覚ですね。この場合、人間の創作的な寄与が認められれば、著作権で保護される可能性があります。

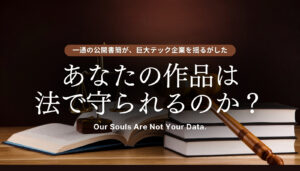

最大の争点:「無断学習」は合法か?

今、世界中の法廷で繰り広げられている最大の争点が、この「学習データ」の問題です。「私たちクリエイターがネットに公開した作品が、いつの間にかAIを賢くするための“ご飯”にされていた…これって許されるの?」という、まさに根源的な問いです。

Stable Diffusionのような多くの画像生成AIは、ウェブ上から膨大な数の画像(その多くは著作権で保護されています)を、作者の許可なく収集(スクレイピング)して作られたデータセットで学習しています。AI開発企業側は、これを「研究目的の“フェアユース(公正な利用)”だ」と主張。一方、日本の著作権法「第30条の4」も、AI開発を後押しする内容ですが、「著作権者の利益を不当に害する場合」は例外とする但し書きがあり、その解釈が大きな議論を呼んでいます。

実際に、アーティストたちがAI開発企業を相手取って集団訴訟を起こしたり(Andersen v. Stability AIなど)、大手ストックフォトのGetty Imagesやニューヨーク・タイムズ紙が訴訟を起こしたりと、世界中で法的な戦いの火蓋が切られています。この法的な明確性が得られるまでには、まだ数年を要すると見られており、この不確実性そのものがクリエイターの経済活動を不安定にさせる一因となっています。

世界のルールはどうなっているのか?

各国・地域の対応も分かれています。

- 欧州連合(EU): 最も先進的な「EU AI法」を成立させました。生成AIには、AI製であることの表示義務や、学習に用いた著作権データの要約を公開する義務など、高い透明性を求めています。これが今後のグローバルスタンダードになる可能性があります。

- 米国: 訴訟を通じて裁判所が判断するケースが中心で、まだ国としての法律はありません。

- 日本: 政府がセミナー開催などを通じて、慎重にコンセンサスを形成しようとしている段階です。

超重要ポイント💡:知っておきたい「入力」と「出力」の責任の違い

ここで、多くの人が混同しがちな、しかし非常に重要なポイントを整理しておきましょう。AIをめぐる法的な問題には、実は2つの異なる側面があります。

- 入力の問題(学習データ)

これは、「クリエイターの作品を無断でAIに学習させる行為そのものが、著作権侵害にあたるか?」という問題です。主に、AI開発企業の責任が問われています。 - 出力の問題(生成物)

これは、「AIを使って生成した特定の作品が、既存の誰かの作品の権利を侵害していないか?」という問題です。こちらは、主にAIを利用するユーザー側の責任が問われる可能性があります。

この「出力」が著作権侵害になるかどうかは、従来の判断基準である「類似性(元の作品と似ているか)」と「依拠性(元の作品を元にして作られたか)」で判断されます。

この2つは、全く別の問題です。

例えば、将来的に裁判所が「AIの学習はフェアユースである(入力はセーフ)」と判断したとしても、あなたがAIで生成した作品が特定のアーティストの作品に酷似していれば、著作権侵害だと判断される(出力はアウト)可能性は残ります。この区別は、自分の身を守る上で極めて重要です。

注意事項✍️

AIと著作権の問題は、まだ世界中で議論の真っ最中です。クリエイターとしては、「AI生成」と「AIアシスト」の違いを意識し、特に「出力」したものが誰かの権利を侵害していないか、常に注意を払う姿勢が大切になります。また、EUの動きなど、世界のルールが日本の未来に影響を与える可能性も視野に入れておくと良いでしょう。

クリエイターたちの叫び – 経済、文化、そしてコミュニティの危機

技術や法律の話が続きましたが、この問題は私たちの「感情」や「生活」に直結しています。AIの台頭は、単なる新しいツールの登場ではなく、クリエイターの経済的基盤や、コミュニティの文化そのものを揺るがす出来事なのです。

経済的な混乱とスキルの価値低下

AIがもたらす最も直接的な脅威は、経済的なものです。

「そこそこ良い」品質のコンテンツを、ほぼゼロに近いコストで大量に生成できるようになったことで、クリエイティブな仕事の価値が下がるのではないか、という懸念が広がっています。実際に、広告やゲーム業界の一部では、アセット制作(背景やキャラクター、小物などの個別の素材制作)にAIを活用することで、制作コストと時間を大幅に削減する動きが報告されており、これは人間のアーティストへの報酬に対する下方圧力となり得ます。

市場に安価な代替品が溢れることで、専門的なスキルを持つクリエイターの価格交渉力が弱まるという、非常に現実的な問題に私たちは直面しているのです。

なぜアーティストは特に強く反発するのか?ー文化的な衝突

クリエイティブな分野の中でも、AIへの反応は大きく異なります。例えばプログラミングの世界では、AIは生産性を爆発的に向上させるツールとして、概ね歓迎されています。

一方で、ビジュアルアートの世界では、完成した「結果」と同じくらい、あるいはそれ以上に、そこにたどり着くまでの「プロセス」、つまり費やされた時間、培われたスキル、試行錯誤の道のりそのものに価値を見出す文化が根強くあります。だからこそ、そのプロセスをAIがショートカットしてしまうことに対し、自らの存在価値や努力が踏みにじられるような、強い抵抗感が生まれるのです。

ケーススタディ:ArtStationとDeviantArtの抗議活動

クリエイターの不満が具体的な行動として爆発した象徴的な事例が、ArtStationとDeviantArtで起きた出来事です。

- ArtStation:「聖域」での反乱

プロ向けのポートフォリオサイトArtStationのトップページにAI生成画像が掲載されたことに、多くのアーティストが強く反発。「NO TO AI GENERATED IMAGES」という統一画像を自身のポートフォリオに一斉投稿し、プラットフォームの運営方針に明確な「NO」を突きつけました。これは、自分たちの活動の場であり、価値基準の象徴でもあった場所の目的が侵害されたことに対する、コミュニティからの抵抗でした。 - DeviantArt:「信頼」を裏切った失敗

老舗コミュニティのDeviantArtでは、さらに直接的な信頼の問題が発生しました。独自のAIツール「DreamUp」をローンチした際、当初、ユーザーの全作品を自動的にAI学習の対象とする「オプトアウト」方式(拒否するには自分で一つ一つ設定が必要)にしたのです。これはコミュニティの信頼に対する深刻な裏切りと受け止められ、大規模な批判が殺到。運営はすぐに、デフォルトで学習させない「オプトイン」方式に方針を転換しましたが、一度損なわれた信頼の回復は容易ではありません。

これらの出来事から分かるのは、クリエイターの反発が単なる技術への恐怖ではないということです。これは、自分たちの知的財産、経済的価値、そしてコミュニティの文化に対する、クリエイター自身の意思や権利をめぐる主張なのです。

ワンポイントアドバイス✍️

この問題について、他のクリエイターがどう考えているかを知ることも大切です。対立を煽るのではなく、異なる意見の背景にある価値観を理解しようとする姿勢が、建設的な議論につながります。プラットフォームの規約変更には、これまで以上に注意深く目を光らせましょう。

あなたはどの船に乗る? – 主要プラットフォームAI戦略、徹底比較

さて、ここからが本題です。このAIをめぐる混乱に対し、私たちが活動の拠点とする各プラットフォームは、一体どのようなスタンスを取り、どう動いているのでしょうか。その対応は驚くほど多様で、各社の「企業としての思想」が色濃く反映されています。

ここでは、主要なプラットフォームの戦略を、その企業背景やクリエイターにとっての価値と共に比較分析していきます。自分がどの船に乗り、どう航海していくべきか、そのための判断基準として役立ててください。

【囲い込みエコシステム型】Adobe (Behance)

- どんな会社?: PhotoshopやIllustratorを世に送り出し、長年にわたりクリエイティブ業界の標準ツールを提供してきた、まさに「巨人」です。そのAdobeが「倫理」と「信頼性」を旗印に、満を持してAI市場に乗り出してきました。

- 戦略と特徴: 「企業主導の管理されたエコシステム」の構築。AIという大きな変化を、新たなビジネスチャンスに見事に転換しています。その核となるのが、Adobe Stockのコンテンツなど、権利的にクリーンなデータのみで学習させたと謳う自社AI「Adobe Firefly」と、「コンテンツクレデンシャル (Content Credentials)」という技術です。

これは、ファイルに「いつ、誰が、何を使って作ったか」という履歴情報を記録する、いわば“デジタルの成分表示ラベル”。これにより透明性を確保し、「安全で倫理的なAI」というブランドイメージを確立。ユーザーを自社のエコシステムに引き込もうというわけです。 - クリエイターにとっての価値: クライアントワークにおいて、この「コンテンツクレデンシャル」は絶大な価値を持つ可能性があります。「この成果物は、私が責任を持って制作し、AIは補助的に使用したものです」という証明書になり得るからです。これにより、仕事の信頼性を高め、クライアントに安心感を与えることができます。

- デザイナーとしての視点: 長年Adobe製品に慣れ親しんだデザイナーにとって、PhotoshopやIllustratorとFireflyがシームレスに連携するワークフローは、抗いがたい魅力があります。信頼性を最優先する仕事であれば、Adobeのエコシステムは非常に有力な選択肢となるでしょう。一方で、特定の企業のサービスに深く依存することへの懸念を感じるクリエイターもいるかもしれません。

【コミュニティ保護型】pixiv / BOOTH / FANBOX

どんな会社?: 日本のイラスト、マンガ、小説といった創作文化、特に二次創作のカルチャーと共に発展してきた、まさにクリエイターのための企業です。「創作活動がもっと楽しくなる場所を創る」という理念を掲げています。

- 戦略と特徴: 「コミュニティ中心の保護」。pixiv社は、彼らが最も守りたいのが「クリエイターとファンのコミュニティ」であることを明確に示しています。低労力で量産可能なAIコンテンツが、クリエイターを直接支援するFANBOXや、作品を売買するBOOTHの経済圏を壊すことを強く懸念。そのため、収益化サービスにおいてはAI生成作品に厳しい制限を設けるという、毅然とした判断を下しました。

- クリエイターにとっての価値: 自分の作品の文化的背景を理解してくれるファンと、深く繋がりやすいという点は何物にも代えがたい価値です。厳しいルールがあるからこそ、人間のクリエイターが安心して活動でき、ファンも熱量を持って応援できる。そうした「健全な土壌」が維持されていることが最大の魅力と言えます。

- デザイナーとしての視点: ファンとの交流を重視したり、特定のジャンルで深く活動したりするクリエイターにとって、pixivを中心としたコミュニティは代替の難しい、かけがえのない場所です。プロの仕事を探す場というよりは、創作の喜びを分かち合い、ファンを育てる場としての空気感が強いと感じます。

【中立・放任型】ArtStation

- どんな会社?: 大人気ゲーム『フォートナイト』で知られるEpic Gamesの傘下にある、プロフェッショナル向けのポートフォリオサイトです。ゲーム、VFX、映像業界との強いつながりが、その運営方針にも影響を与えています。

- 戦略と特徴: 「ツールに対しては中立、しかし(圧力下で)コミュニティに応答する」。ArtStationは、個人のイラストレーターだけでなく、AIをツールとして積極的に活用するゲームスタジオなども重要な顧客です。そのため、「AIも新しいツールの一つ」という中立的なスタンスを取らざるを得ない面があります。結果として導入された「NoAI」タグやフィルター機能は、相反するユーザー層の双方に配慮しようとした、苦肉の策とも言えるでしょう。

- クリエイターにとっての価値: ゲームや映像業界の世界トップレベルの作品が集まる場所として、その価値は依然として非常に高いです。業界の最新トレンドを把握し、自身のスキルレベルを測るためのベンチマークとして、また、就職や仕事獲得を目指す上での重要なポートフォリオサイトとしての役割を担っています。

- デザイナーとしての視点: プロのクリエイターとして業界の第一線を目指すのであれば、ArtStationは避けては通れないプラットフォームです。ただし、AIポリシーを巡る一連の混乱は、コミュニティの価値観と運営側のビジネス判断との間にズレがあることを露呈しました。利用する際は、その動向を注意深く見守る必要があるでしょう。

【データ至上主義型】Pinterest

- どんな会社?: 画像を収集・整理して「ボード」にまとめるという独自のサービスで世界的に普及した、ビジュアルディスカバリーエンジンです。インスピレーションを探すツールとしての地位を確立しています。

- 戦略と特徴: 「データ駆動型かつ実用性重視」。Pinterestの動きは、彼らが自身を「クリエイティブな作品の保管庫」ではなく、「サービス改善のための巨大なデータ鉱山」と見なしていることを示唆しています。ユーザーが投稿したコンテンツを自社のAI開発に利用するというポリシーは、大きな反発を呼びました。特にPinterestは、元の作者の許可なく第三者が再投稿した画像も非常に多いため、このポリシーが「他人の作品を無断で学習に使う」ことに繋がりかねないと、強く懸念されたのです。

- クリエイターにとっての価値: 自分の作品を広く知ってもらうための発見の場としては依然として強力ですが、AI学習に関するポリシーには注意が必要です。自分の作品が意図せず学習データにされるリスクを理解した上で利用する必要があります。

【責任転嫁型】Amazon Kindle Direct Publishing (KDP)

- どんな会社?:言わずと知れた世界最大のeコマース企業Amazonが運営する、個人が電子書籍を出版できるプラットフォームです。誰でも簡単に出版できる手軽さが魅力です。

- 戦略と特徴: 「開示に基づく責任の移譲」。無数に出版される書籍の全てをチェックするのは不可能なため、「AIを使ったか」を著者に自己申告させ、著作権侵害などがないことの最終的な責任を、プラットフォームではなく著者自身に負わせる形です。しかし、この開かれたモデルが仇となり、著名人の死に乗じて数時間で書かれたような粗悪な伝記など、「AIスロップ」と呼ばれる低品質な書籍の氾濫を完全に防ぎきれていません。

- クリエイターにとっての価値: 参入障壁が低く、世界中の読者に作品を届けられる可能性は大きな魅力です。しかし、プラットフォーム全体の品質が問われる中で、自分の作品がその他大勢の低品質なコンテンツに埋もれないように、質の高さで差別化を図る戦略がより一層重要になります。

注目ポイント📌

各プラットフォームの対応は、その成り立ちや顧客層と深く結びついています。

Adobeはプロのツール提供者として「信頼」を売り、pixivはコミュニティ運営者として「居場所」を守り、ArtStationは業界のハブとして難しいバランスを取ろうとしています。自分の活動方針に合ったプラットフォームを見極める目が、これまで以上に重要になります。

まとめ:AIの荒波を乗りこなし、創造の時間を手に入れるために

ここまで、生成AIがもたらす「プラットフォーム汚染」の現状から、複雑な権利問題、そして各プラットフォームの多様な対応までを詳しく見てきました。未来に対して、少し不安を感じた方もいるかもしれません。しかし、私はこの状況を、ただ嘆くだけで終わらせるべきではないと考えています。

大切なのは、現状を正しく理解し、その上で私たちクリエイターがどう考え、どう行動していくかです。AIを単なる脅威として恐れるのではなく、その特性を理解し、賢く付き合っていく。そうすることで、AIに単純作業を任せ、私たちは人間だからこそできる、より本質的で創造的な活動に時間と情熱を注ぐことができるはずです。

最後に、これからのAI時代を生き抜くために、私たちクリエイターにできる4つの具体的なアクションと、今後の展望をまとめます。

1. 賢く学び、賢く自衛する

無知は最大の敵です。まずは、自分の権利を守るための知識を身につけましょう。著作権法の基本的な考え方や、自分が使っているプラットフォームの利用規約のAIに関する項目には、必ず目を通しておくべきです。その上で、ArtStationの「NoAI」タグや、AIによる画風の模倣を防ぐためのツール「Glaze」などを活用し、自分の作品を守るための明確な意思表示をすることも重要です。

2. 「人間ならではの価値」を、これまで以上に磨く

AIが得意なのは、膨大なデータからパターンを学習し、それっぽいものを生成することです。逆にAIが苦手なのは、意味を創造すること。あなた自身の経験から生まれるユニークなコンセプト、心を揺さぶるストーリーテリング、見る人の感情に深く共鳴する表現、複雑で魅力的な世界観の構築。こうした、あなたという人間の中からしか生まれない価値にこそ、これからのクリエイターの生命線があります。

3. AIを「敵」ではなく「アシスタント」にする

AIに仕事を奪われると怯えるのではなく、AIを自分のための優秀な「アシスタント」として活用する視点を持ちましょう。アイデア出しの壁打ち相手になってもらう。面倒な資料集めや、単純な作業の繰り返しを手伝ってもらう。そうして生まれた貴重な時間を、あなたはコンセプトを練ったり、手描きのディテールを追求したりといった、より高度で創造的な作業に使うのです。この「AIアシスト」という考え方は、創作の質を高めるだけでなく、著作権を主張できる可能性を残す上でも重要なアプローチになります。

4. オーディエンスとの「直接的な関係」を築く

コンテンツが飽和し、プラットフォームのアルゴリズムが気まぐれに変わる時代において、最も確実な資産は、あなたの作品を心から愛してくれるファンやオーディエンスとの直接的なつながりです。プラットフォームのフォロワー数だけに一喜一憂するのではなく、個人のウェブサイトやブログ、ニュースレターなどを活用して、自分だけのコミュニティを育てていきましょう。あなたの創作のプロセスや背景にある想いを共有し、深い関係性を築くこと。それが、アルゴリズムの波に翻弄されない、確かな活動の土台となります。

今後の展望:これから何が起こるか?

この状況は、まだ「不安定な均衡状態」にあります。将来的には、いくつかの大きな動きが予想されます。

- 司法の判断: 現在進行中の主要な訴訟の判決は、大きな転換点となるでしょう。AI業界のビジネスモデルが、「無断学習」から「ライセンスされたデータ」へと移行するきっかけになるかもしれません。

- 質への逃避: AI汚染を嫌うユーザーや質の高いクリエイターが、人間の芸術性を明確に擁護する、より厳格に管理された専門的なプラットフォームへと移行する動きが加速する可能性があります。

- 技術的な競争: AIの生成技術と、それを検出・防御する技術のイタチごっこは続くでしょう。

このAIをめぐる変化は、間違いなくクリエイティブ業界にとって、ここ数十年で最大級の地殻変動です。しかし、どんな時代も、変化の波を乗りこなし、新しい価値を生み出してきたのは、いつだって私たちクリエイター自身でした。

この記事が、あなたがAIの荒波の中で自分の進むべき道を見つけるための、一つの判断材料となれば幸いです。

【免責事項】本記事の情報の取り扱いについて(お願い)

本記事で扱うAIと著作権、倫理に関するテーマは、技術の進歩や法整備の状況によって、非常に速く変化する可能性があります。また、法的な解釈がまだ定まっていない部分を多く含みます。この記事は、デザイナーである筆者がクリエイターの視点から情報を整理し、皆様と共に考えるための問題提起を目的として執筆したものです。そのため、掲載された情報が最新でない可能性や、あくまで解釈の一つに過ぎない場合があることをご理解ください。法的な助言として、またその内容の完全な正確性を保証するものではありません。本記事の内容を参照したことによって生じたいかなる損害についても、当ブログでは責任を負いかねますことを、あらかじめご了承ください。最新の情報や正確な法的判断が必要な場合は、必ず一次情報源(公式発表や判例など)をご確認の上、弁護士などの専門家にご相談いただきますようお願い申し上げます。

【参考ソース】

- Google 検索の AI 生成コンテンツに関するガイダンス (Google 検索セントラル)

- AIと著作権について (文化庁)

- JDLAが、『生成AIの利用ガイドライン』を公開 (一般社団法人日本ディープラーニング協会)

- AI生成作品に対する、BOOTHにおける今後の対応とお願い (BOOTH)

- Use of AI Software on ArtStation (ArtStation Help Center)

- Adobe Generative AI User Guidelines (Adobe)

- コンテンツ ガイドライン (Amazon Kindle ダイレクト・パブリッシング)

- BOOTHがAI対策を公開 独自性のない作品は検索結果に載せない 人でもAIでも (ITmedia NEWS)

- pixiv、AI作品のフィルタリングを可能に 判別は“自己申告” (ITmedia NEWS)

- ゲッティイメージズ、画像生成AI「Stable Diffusion」開発元を提訴–著作権侵害で (CNET Japan)

コメント